摘要

青蒿素的发现是在一个相当复杂的社会文化环境中完成的。由于特殊的时代背景,有关青蒿

素的发现及其成果的评价存在着诸多争议,甚至在青蒿素发现的代表人物之一——屠呦呦获得了拉斯克临床医学奖之后,相关的争议并没有因此而减少。这既反映出青蒿素发现的成果评判不会因为一个国外的评奖而终结,也表明人们对重大科技发明及其社会文化影响的关注依然具有重要的现实意义。本文利用档案、会议纪要、人物访谈资料以及日记等原始文献对青蒿抗疟有效粗提物、青蒿抗疟有效单体的发现与提取过程以及相应的临床验证、青蒿素结构测定过程进行了较为详尽的回溯,希望尽可能重构历史的原貌,同时也阐明青蒿素作为一个天然化合物发展成为一个抗疟新药,是一个系统工程,是多人、多机构共同参与、协作研究的成果。因此,对青蒿素成果的评价应在充分考察当时的科研组织与管理架构、科研人员具体研究活动的基础上进行,才能更为全面、公正。

黎润红1饶毅2张大庆1

(北京大学 1医学部100191,2 生命科学学院 100087)

导言

2011年9月,青蒿素的主要研发者之一——屠呦呦获得拉斯克临床医学奖后,青蒿素的发现历史及其成果评价再次引起了国内外众多学者的关注。在此之前,有关青蒿素成果的争议便已存在,也有对青蒿素发现历史评价的相关报导[1-3]及文章[4-7]。笔者在《“523任务”与青蒿抗疟作用的再发现》一文中对此进行过论述[8]。拉斯克奖获奖名单公布前后,再次引发了国内外杂志、媒体等对青蒿素发现评述的热潮。美国学者米勒(Louis H. Miller) [2]等人[9]在《细胞》上撰文认为:“由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素……从上个世纪90年代末以来,青蒿素作为治疗疟疾的一线药物挽救了无数的生命,其中大部分是生活在全球最贫困地区的儿童。……经过深入的调查研究, 我们毫无疑问地得出结论:中国中医科学院北京中药研究所的屠呦呦教授是发现青蒿素的首要贡献者。1969年1月,屠呦呦被任命为北京中药研究所“523课题组”的组长,领导对传统中医药文献和配方的搜寻与整理。1981年10月,屠呦呦在北京代表“523项目”首次向到访的世界卫生组织研究人员汇报了青蒿素治疗疟疾的成果。”此后,该文的作者之一苏新专在接受媒体采访时表示[10]:“523项目”是一个庞大的计划,有很多人做了贡献,这毋庸置疑。但此次评奖关键看三个方面:一是谁先把青蒿素带到523项目组。二是谁提取出有100%抑制率的青蒿素。三是谁做了第一个临床实验。他认为美国人颁奖主要注重科学发现的思维而不在乎是谁做的,因为想法来自屠呦呦,所以奖就是颁给屠呦呦而不是给她小组亲自做实验的人。苏氏的“三个第一”成为有代表性的观点得到了一些学者的认同[12], [13]。饶毅[11]等认为屠呦呦可以作为青蒿素的代表人物之一,因为还有很多其他的科学家也参加了这项工作。笔者之一于2011年8月11日参加了米勒、苏新专等与“523项目”相关专家的座谈会,并简要地介绍了我们的研究。笔者认为《细胞》上的文章前部分写青蒿素发现的脉络是客观的,不过有些细节不太准确。作者说他们是经过了详细调查之后得出的结论,但实际上有些重要史料他们并未看到。需要指出的是,米勒等的观点是以现代科研的评价模式来衡量当时的科研活动,其结论值得讨论。进而,评价一个药物的发明不能简单等同于化学物质的发现,一个成功的药物不仅仅要提取、分离还涉及药理、药效、结构测定尤其是能否有效地应用于临床等方面。

本文主要是在《“523 任务”与青蒿抗疟作用的再发现》(以下简称“前文”)一文的基础上,依据更多的文献、档案以及部分当事人的访谈,对青蒿素发现的过程进行更进一步地探讨。

一、“523任务”简介

1.“523领导小组”

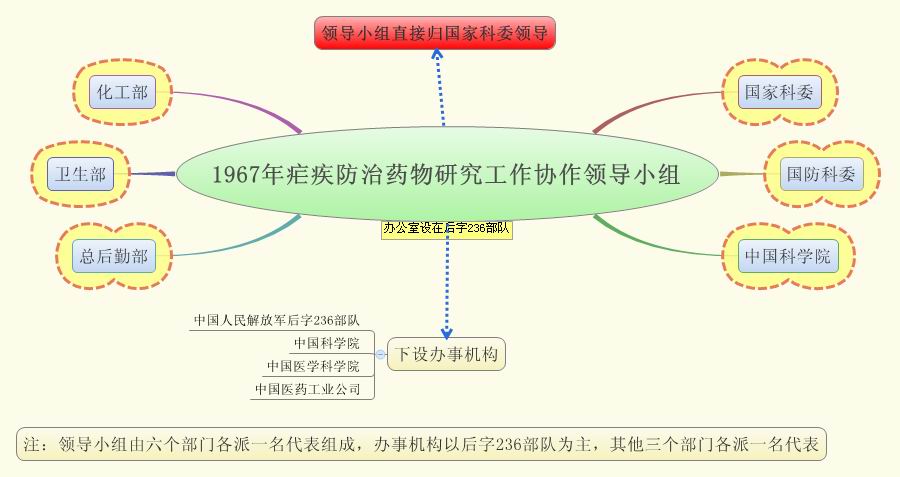

在《“523任务”与青蒿抗疟作用的再发现》一文中,笔者对“523任务”的来源、历史背景做了详细的介绍。现对其领导机构的设置加以补充。1967年523领导小组的机构设置总结如下图(图1):

图1 1967年疟疾防止药物研究工作协作领导小组的组成

领导小组由国家科委、国防科委、总后勤部、卫生部、化工部、中国科学院各派一名代表组成,直接归国家科委领导。领导小组下设办事机构,以中国人民解放军后字236部队[3]为主,中国科学院、中国医学科学院、中国医药工业公司各派一名人员组成。办公室设在后字236部队,负责处理日常研究协作的业务与交流科研情况[14]。由于任务的进展以及“文革”运动的影响,该项目管理机构到科研任务曾多次变动。例如,在1971年5月22日广州召开的全国疟疾防治研究工作座谈会上,“523领导小组”由原来的国家科委[4](正组长)、中国人民解放军总后勤部(副组长)、国防科委、卫生部、化工部、中国科学院6个部门改为由卫生部(正组长)、总后卫生部(副组长)、化工部和中国科学院三部一院领导,办公室仍设在军事医学科学院[15]。1978年国家医药管理总局成立后,次年9月,国家医药管理总局提出“523项目”自1980年起纳入各级民用医药科研计划之中,不再另列医药军工科研项目[16]。此后的领导小组由原来的三部一院变为卫生部、国家科委、国家医药管理总局、总后勤部四个部门,化工部和中国科学院不再属于领导单位。1981年3月3日~3月6日,在北京举行了“各地区疟疾防治研究领导小组、办公室负责同志座谈会”[17],这也是全国疟疾防治研究领导小组的最后一次会议。截止到当年5月该会议纪要下发,整个“523任务”军民大协作的组织模式告一段落。

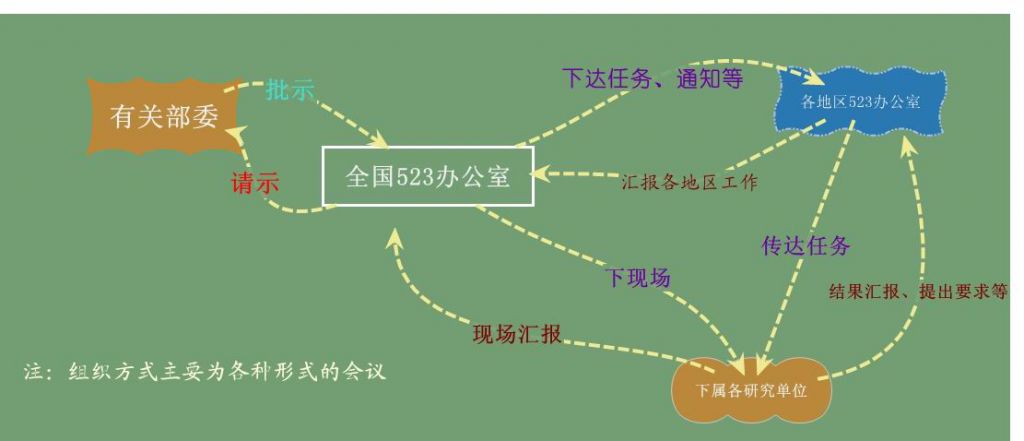

2.“523任务”最初的分工与执行简介

1967年“523任务”开始时,分以下五个专题(图2)进行研究,当时的任务执行程序主要如图3:

图2 1967年“523任务”的五个研究专题

当时中医中药、针灸防治疟疾研究小组组长为中国医学科学院药物研究所,副组长为上海针灸研究所和后字236部队。当时这个研究小组有三个研究题目分别是:常山及其他抗疟有效中药的研究;民间防治疟疾有效药物的疗法的重点调查研究以及针灸防治疟疾的研究。参与单位有近20家。这个研究专题小组除了后来中医研究院中药研究所[5]加入之后一起研究出了青蒿素以外,还有许多其他的研究成果,比如对常山乙碱的改造、从植物鹰爪和陵水暗罗中分离出的有效抗疟单体鹰爪甲素和一种名为暗罗素的金属化合物等。

图3 523任务执行概括图

二、中药青蒿乙醚提取物中性部分抗疟作用的发现

在“前文”的基础上,笔者依据现有的资料对北京中药所参加“523任务”的原因加以补充:1967年“523任务”下达时,卫生部中医研究院中药研究所并没有被列入为参加单位,直到1969年,在军事医学科学院驻卫生部中医研究院军代表的建议下,全国“523办公室”邀请在北京中药所加入“523任务”的“中医中药专业组”。 北京中药所指定化学研究室的屠呦呦担任组长,组员是余亚纲。

1969年,屠呦呦和余亚纲[6]的注意力主要集中在胡椒上,他们所采取的步骤是:先用民间验方:生药——酒溶性物——用有机(或其他)溶剂分离药用部位并进行了相应的药理筛选和临床验证,1970年他们再进一步分离出胡椒酮晶体。同年6月,余亚纲总结了一份《中医治疟方、药文献》,筛选的药物具有较好的针对性,并对筛选的药物进行了相应的归类与总结。针对余亚纲所做的青蒿筛选以及屠呦呦对青蒿乙醚提取中性部分抗疟作用的发现过程在《“523任务”与青蒿抗疟作用的再发现》一文中已有介绍,现依据部分新的材料对前文的部分内容加以补充:

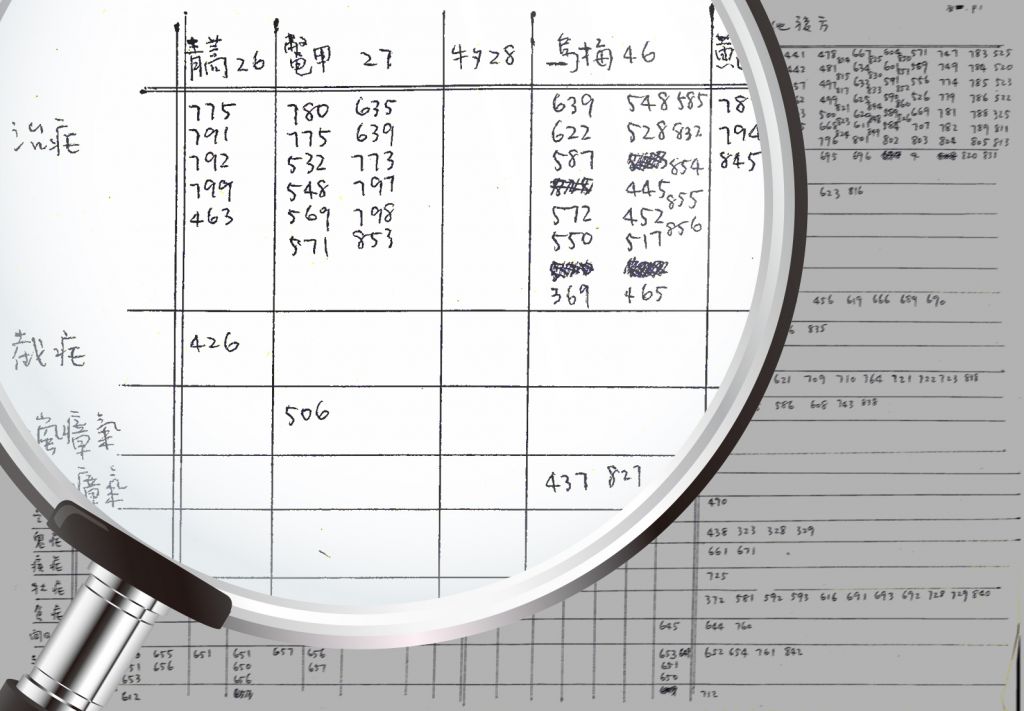

1.余亚纲当时总结的多张表格,青蒿都是在各单方中列在第一位的,下图(图4)为余亚纲将青蒿列为重点研究对象提供了更好的证据:

图4 余亚纲总结的将青蒿列在第一位的其中一张表格

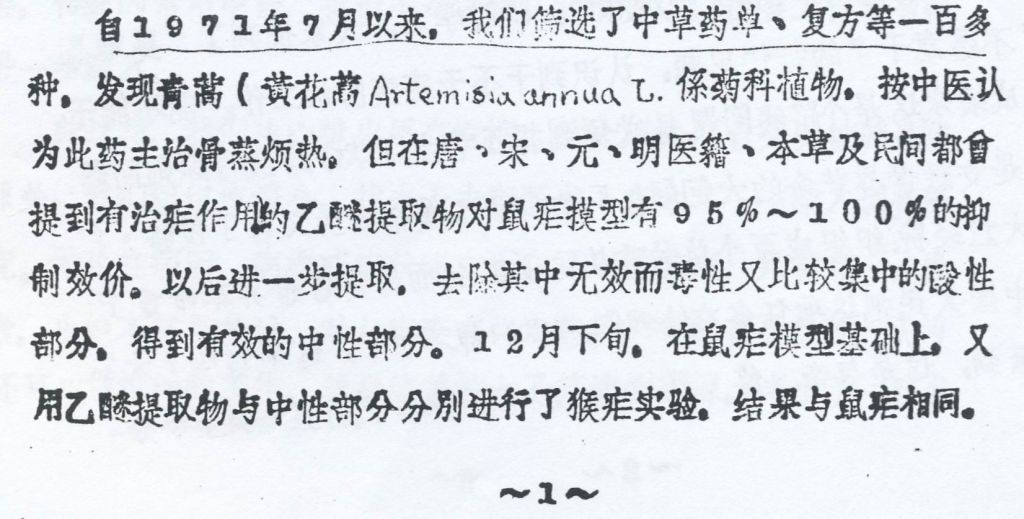

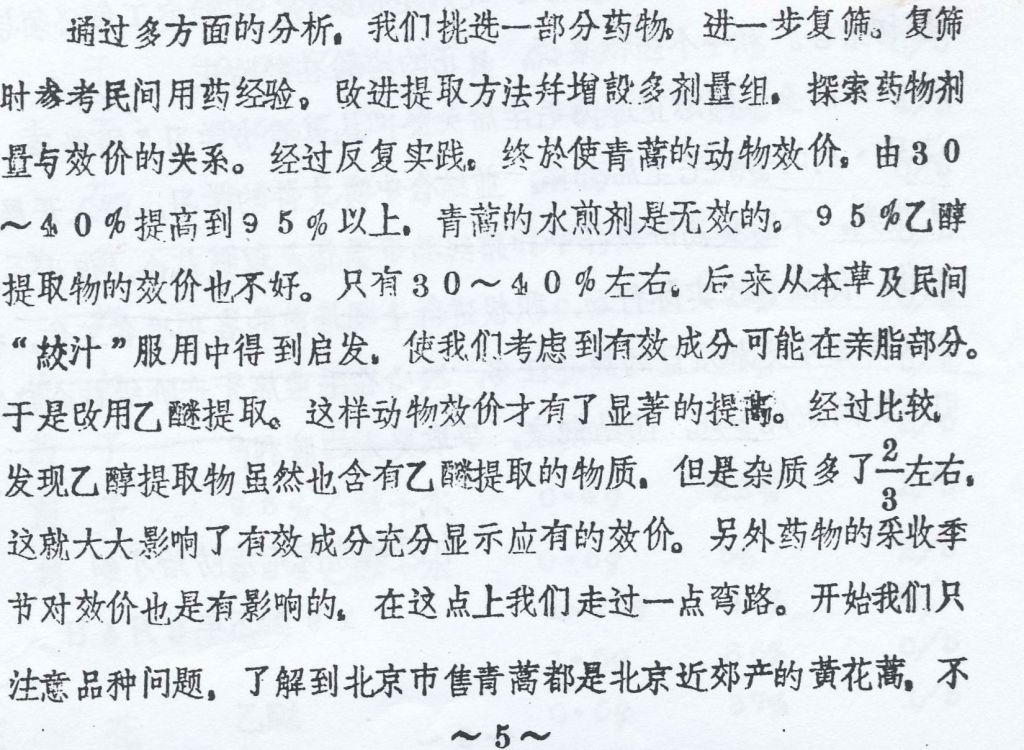

2.屠呦呦曾在书中指出:…复筛以前显示有较高药效的中药,因为青蒿曾出现过68%的抑制率,后来对青蒿进行复筛,发现结果不好,只有40%甚至12%的抑制率,于是又放弃了青蒿[18]。68%的抑制率是来源于余亚纲他们的筛选结果还是屠呦呦自己先做了之后再进行复筛,目前尚没有材料证明。屠呦呦的书中写道:在她看了东晋葛洪《肘后备急方》中将青蒿“绞汁”用药的经验,从“青蒿一握,以水一升渍,绞取汁,尽服之”截疟,悟及可能有忌高温或酶解等有关的思路,改用沸点比乙醇低的乙醚提取,并将该提取物分为中性和酸性两部分,经反复实验,才于1971年10月4日分离获得的191号[7][u1] 的青蒿中性提取物样品显示对鼠疟原虫100%抑制率([18],34页)。依据1972年3月中医研究院疟疾防治小组提交的南京会议上的报告[8]内容显示:自1971年7月份以后,他们初步筛选了中草药单、复方一百多种,青蒿也在其中。他们先是发现青蒿的水煎剂无效,95%乙醇提取物的效价只有30%~40%,复筛时从本草和民间的“绞汁”服用的说法中得到启发,考虑到有效成分可能在亲脂部分,于是改用乙醚提取,这样动物效价才有了显著的提高,使青蒿的动物效价由30%~40%提高到95%以上。经过比较,他们也使用了乙醇提取,虽然乙醇提取物也含有乙醚提取的物质,但是杂质多了2/3,这就大大影响了有效成分充分显示应有的效价。后来他们进一步提取,去除其中无效又比较集中的酸性部分,得到有效的中性部分。在1971年12月下旬,他们用乙醚提取物与中性部分分别进行了猴疟实验,结果与鼠疟相同。[19]到底是因为考虑到低温还是因为考虑到亲脂部位而改用乙醚提取,或是因为从《肘后备急方》中看到还是从“本草和民间”的“绞汁”得到启发,现在无从定论。不过,用乙醚或乙醇提取,是因为研究人员从“绞汁”而悟及有效成分在亲脂部位这个思路,可以从1972年的这份报告中明确。

图5 1972年南京会议上中医研究院疟疾防治小组提交的报告部分内容

早在20世纪50年代中到60年代初,我国科学家用化学手段来分离中药材的化学成分就已经有了一套比较成熟的常规分离方法。第一步就是利用亲脂性溶剂(如氯仿、乙醚、石油醚、乙酸乙酯等和水不能混溶的溶剂),或亲水性的溶剂(如不同浓度的酒精等可以和水混溶的溶剂),或直接用水,将中药的成分按极性的大小进行粗分离。通常将这些常规粗提方法所用的溶剂按其极性顺序简称为“醚-酒-水”。如果粗提后得不到单体成分,第二步就是将亲脂性粗提液用酸性溶液(稀盐酸或硫酸溶液)和碱性溶液(氢氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠等溶液)依次将可能存在的碱性或酸性成分除去,经过上述处理剩下的称为中性成分。如果此时仍未得到单体成分,第三步就是采用制备型色谱分离方法,用梯度溶液洗脱拿到化合物单体。得到的粗提液如果经动物试验显示为阳性,就被视为找到其有效部位,得到的单体如果动物试验为阳性,就被视为找到其有效单体。根据余亚纲的实验记录显示,此前他们提取胡椒酮的时候也用类似的方法提取。有关中草药有效成分的药物筛选方法、提取、分离、鉴定以及含量测定等方面的研究,中国医学科学院药物研究所在1972年编写过一套系统的书籍[20],而此前他们还举办过相应的中草药进修班。

屠呦呦及其同事在青蒿中性提取部分的鼠疟和猴疟动物实验中取得的良好结果,为后来青蒿抗疟有效单体的发现迈出了重要的一步。他们发现青蒿中性提取物有抗疟作用的同时,也发现有效粗提物存在效价不稳定的情况。起初,他们以为是青蒿的品种杂乱引起的。为此,北京中药所组织人员对青蒿的品种进行分析,了解到所用的青蒿都是北京近郊产的黄花蒿之后,他们开始寻找进一步的原因,最终认为是青蒿的采收季节不同对青蒿提取物的效价有很大的影响。在使用了同一季节采收的青蒿之后,他们发现青蒿有效粗提物的效价变得更为稳定([19])。1972年3月8日,屠呦呦作为北京中药所的代表,在全国“523办公室”主持的南京“中医中药专业组”会议上做了题为《用毛泽东思想指导发掘抗疟中草药工作》的报告,此次会议中她报告了青蒿乙醚中性粗提物的鼠疟以及猴疟抑制率达100%的研究结果,引起了全体与会者的关注。

“523办公室”及中医中药专业组都对屠呦呦的报告比较重视,会议上便要求中药所抓紧时间对青蒿的提取方法、药效、安全性做进一步的实验以及临床研究,在肯定临床疗效的同时,加快开展有效成分的分离提取工作[21]。其实,在紧急的寻找有效抗疟药任务面前,一切基础工作都是为了临床上能够有效的控制疟疾,所有参与这项任务的单位都清楚地知道这一点。因此,北京中药所发现好苗头之后,就已经在做大量提取的准备,但是实验室提取药物供给临床应用的困难比较大。他们为提取到符合临床验证的药品,将中药所原来的试验药厂合并到中药系的药厂去。由于当时药厂不愿意承担提取药品任务,他们只好把实验室当提取车间。结果,就在屠呦呦在[u2] 南京报告的当天,北京中药所实验室发生乙醚爆炸事故引起了大火[22]。

火灾的发生与一方面当时的乙醚提取工艺有关——乙醚提取实验室内有明火的存在,另一方面与一位实验室人员的粗心也有一定的关系。3月8号当天,这位实验室人员因为在旁边实验室沾上了一些青蒿粗提取在裤子上,用水洗不掉,于是他想,既然这个可以用乙醚提取,那么就可以用乙醚将其洗干净。因此,他回到实验室后在敞开的环境之下用乙醚倒在裤子上进行搓洗,结果就在此时,乙醚挥发之后遭遇明火爆炸,火是从他身后开始燃着的,因为他的后脑勺的头发被烧着,幸好及时发现,他本人幸免于难。但是他也因此受到很大冲击,当时他被人当成破坏分子而受到调查,院里专门派人到他的老家,他曾经工作过的地方进行调查,好在他的过去比较清白,而且在毕业的时候还被评为北京市群众治保积极分子,在多方面的协调以及他本人的端正态度下,这件事情最后认定为责任事故,给予记过处分[23]。

虽然结果看似对当事人只是一个记过处分,但是这件事情对其整个学术生涯的影响却一直很大。

当时时间很紧迫,中药所的科研人员日夜奋战,在“五一”前夕将药物提取出来,6月份完成了对狗的毒性试验[9]。据参与青蒿粗提物提取工作的一位人员回忆:在要上临床之前,中药所的药理工作者景厚德认为这个药物的药理、毒理情况还未得到完全明确,因此上临床还不够条件。后来军管会为此特别开会进行过一次讨论,讨论的结果就是这个药物可以进行人体试服之后上临床。在紧急的任务面前景厚德做出让步,同意经人体试服无毒性作用后上临床,当时章国镇问只试服一个能否行,景厚德提出至少要试服7例。虽然景厚德坚持认为至少要7人,后来分别由岳凤仙、屠呦呦、郎林福3人和章国镇、严术常、潘恒杰、赵爱华、方文贤5人先后以不同剂量分两批进行了人体试服。其中第一批试服人员一直住在东直门医院进行观察。后来发现没有明显的毒副作用之后开始做临床试验[24]。

屠呦呦、戴绍德、曹庆淑等人于1972年8月24日~10月初用青蒿的乙醚中性提取物(91#)在海南昌江地区对当地低疟区、外来人口的间日疟11例,恶性疟9例、混合感染1例进行临床验证。并用氯喹治疗恶性疟3例,间日疟例进行对照观察。

当时对青蒿知之甚少,对青蒿治疗疟疾的临床验证也还是在十分早期的摸索阶段。海南昌江使用青蒿乙醚中性部分临床观察疗效情况见下表(表1):

表1 海南昌江青蒿乙醚中性部分临床疗效情况

疟型使用剂量:每次3g总病例数有疟史或地域退热时间平均退热时间(小时)原虫平均转阴天数疗效复发备注

痊愈有效无效

间日疟[1]Bid,连服3天1116°36°20′512一例未复查

246°30′511

Tid,连服3天148°20′11°23′212

2.312

312°25′

Qid,连服三天3116°19°6′2211

127°36′21

恶性疟Bid,连服3天1本地39°50′51对疟原虫有抑制作用不能完全杀灭,转为有性体

1低疟区1

Tid,连服3天1本地24°41对疟原虫有抑制作用不能完全杀灭,转为有性体

1外来1

Qid,连服三天5外来35°9′1.75144

通过海南昌江的初次临床验证证明91#药对当地、低疟区、外来人口的间日疟和恶性疟均有一定的效果,尤其是对11例间日疟患者,有效率达100%,而且剂量越高组效果相对越好,复发例数也相对较少些[25]。而对于恶性疟患者,低疟区患者中有一例对第一种方案无效,第二种给药方案中对6例外来人口中有一例无效,所以排除剂量、患者本身是否有免疫力等因素的影响,总共是有2例恶性疟无效。不过对于其中的1例混合感染的病例,文中没有相关的资料说明,是混合在11例间日疟中还是另有其人,由于时代久远,当时的参与者们也不记得了。由于有资料前面总结里说是21例,而后面又有文字说明如下:

“间日疟共验证11例,三种方案的有效率100%。其中1例是混合感染,症状主要由间日疟引起,故归入间日疟病例中统计。”

由此以及统计表格来判断,当时所做的总病例数并非21人,而是20人。

在全国523办公室的安排下,当时还用这个乙醚提取中性部分在北京302医院验证了间日疟9例,有效率也是100%。因此,单从疗效而言,1972年的临床验证结果表明青蒿的乙醚提取中性部分对疟疾治疗是有效的。

三、青蒿素(青蒿素Ⅱ、黄蒿素和黄花蒿素)的发现及初步临床验证

1.北京中药研究所发现青蒿素Ⅱ的经过和初步临床试验

在北京中药所用青蒿乙醚提取中性部分取得良好的临床验证结果后,全国523办公室对这个苗头很重视,要求他们在1973年不仅要扩大临床验证,而且要尽快找到它的有效成分。

据中药所有关研究人员回忆:1972年下半年,中药所化学组有5个人参加提取工作,其中屠呦呦为组长,另外有倪慕云、钟裕蓉、崔淑莲以及另一位技术员共五人参加,由于当时对青蒿的了解不太多,不论对有效成分的部位还是提取工作都处于摸索阶段,他们各自对提取工作都提出了相应的意见,比如倪慕云设计了有效提取物色谱柱分离的前处理,即将青蒿乙醚提取物中性部分和聚酰胺混匀后,用47%乙醇渗滤,渗滤液浓缩后用乙醚提取,浓缩后的乙醚提取物,开始是在氧化铝色谱柱上进行洗脱分离,但未能分离到单体。钟裕蓉考虑到中性化合物应该用硅胶柱分离,于是她在倪慕云的色谱柱前处理的基础上,于1972年11月8日,改用硅胶柱分离,用石油醚和乙酸乙酯-石油醚洗脱,最先得到含量大的方形结晶,编号为“结晶Ⅰ”;随后洗脱出来的是针形结晶,编号为“结晶Ⅱ”,这种结晶含量很少;再后得到的另一种针形结晶,编号为“结晶Ⅲ”[11]。后于12月初经鼠疟试验证明,“结晶Ⅱ”是唯一有抗疟作用的有效单体。以后,中药所向“全国五二三办公室”汇报时,将抗疟有效成分“结晶Ⅱ”改称为“青蒿素Ⅱ”,后来北京中药所称“青蒿素Ⅱ”为青蒿素[26]。

1973年上半年,为争取当年秋季进行临床验证,中药所在提取设备不够完善的情况下,在原来人员的基础上增派蒙光荣、谭洪根等人,并从研究院临时借调数名进修人员,先后从北京的青蒿中,分离获得青蒿素Ⅱ100多克。在进行青蒿素Ⅱ的临床试用前,由于急性动物试验的结果存在一定的问题,中药所内对青蒿素Ⅱ是否可以进行临床使用产生分歧。后经3人(男2名,女1名)进行临床试服,未发现明显问题后于当年9月份赴海南开展临床试用。以下为当年的临床试用结果记录:“1973年9~10月,北京中药所用提取出的青蒿素在海南昌江对外地人口间日疟及恶性疟共8例进行了临床观察,其中外来人口间日疟3例。胶囊总剂量3~3.5g,平均退热时间30小时,复查3周,2例治愈,1例有效(13天原虫再现)。外来人口恶性疟5例,1例有效(原虫7万以上/mm3,片剂用药量4.5g,37小时退热,65小时原虫转阴,第6天后原虫再现);2例因心脏出现期前收缩而停药(其中1例首次发病,原虫3万以上/mm3,服药3g后32小时退热,停药1天后原虫再现,体温升高),2例无效”。[27]

2.山东省寄生虫病研究所与山东省中医药研究所发现黄花蒿素的经过和初步临床试验

参加完南京会议的山东省寄生虫病研究所回山东后,借鉴北京中药所的经验,应用山东省所产的青蒿乙醚及酒精提取物治疗疟疾,经动物试验,获得较好的效果[28]并于1972年10月21日向全国523办公室作了书面报告。山东省寄生虫病研究所的实验结果中指出:黄花蒿的提取物抗鼠疟的结果与中医研究院青蒿提取物的实验报告一致[29]。后来山东省寄生虫病研究所与山东省中医药研究所协作,1973年10月开始做有效单体的分离。当时研究人员很少,只有两人在做相关的工作[30],1973年11月份在山东省中医药研究所从山东省泰安地区采来的黄花蒿(Artemisia annua L.)中提取出7种结晶,其中第5号结晶命名为“黄花蒿素”。[31]这个结晶也就是当时山东省提取出来的抗疟有效晶体。

山东省黄花蒿协作组1974年5月中上旬在山东巨野县城关东公社朱庄大队用黄花蒿素对10例间日疟患者进行临床观察,首次对黄花蒿素治疗(剂量为0.2g×3d,0.4g×3d各5例)间日疟进行临床验证后,得出了结论:黄花蒿素为较好的速效抗疟药物,似乎可以做急救药品,治疗过程中未见任何明显副作用,但是作用不够彻底,复燃率较高,为有效地控制复燃率似单独提高黄花蒿素用量不易达到,应考虑与其他抗疟药配伍[32]。其结论与简易制剂的临床验证效果类似。

3.云南省药物研究所发现黄蒿素的经过和初步临床试验

1972年底[12],昆明地区523办公室傅良书主任到北京参加每年一度的各地区523办公室负责人会议后得知北京中药所青蒿研究的一些情况,回去后召集云南药物所的有关研究人员开会,并传达了这一消息,指示利用当地植物资源丰富的有利条件,对菊科蒿属植物进行普筛[33]。1973年春节期间,云南药物所的研究人员罗泽渊在云南大学校园内发现了一种一尺多高、气味很浓的艾属植物,当下采了许多,带回所里晒干后进行提取。当时她并不认识这种植物,是学植物的刘远芳告诉她这是“苦蒿”。 “苦蒿”的乙醚提取物有抗疟效果,复筛后结果一样。后来他们边筛边提取,1973年4月分离得到抗疟有效单体,并暂时命名为“苦蒿结晶Ⅲ”,后改称为“黄蒿素”。分离出来抗疟有效物质后不久,所里的罗开均将苦蒿的植物标本送请中国科学院昆明植物研究所植物学家吴征镒教授鉴定,确定这种苦蒿学名为黄花蒿大头变型,简称“大头黄花蒿(Artemisia annua L. f. macrocephala Pamp.)”。后又从四川重庆药材公司购得原产于四川酉阳的青蒿,原植物为黄花蒿(Artemisia annua L.),并分离出含量更高的“黄蒿素”[34]~[13]。

1974年9月8日,云南临床协作组的陆伟东、黄衡(因单有事,仅呆了几天)、王学忠带着黄蒿素到云县、茶坊一带进行临床效果观察。当时天气已经转凉,而且这两个地区疟疾已经不太多见,因此近一个月的时间里,他们只收治了一例间日疟患者。当年由于北京中药所未能按年初的要求提取出青蒿素上临床,遂派该所的刘浦作为观察员加入云南临床协作组,10月6日刘溥到达云县。得知耿马县有恶性疟患者之后,陆伟东、王学忠、刘溥三人小组于10月13日到达耿马进行临床观察。此时,他们碰到广东中医学院[14]的李国桥率医疗队在耿马开展脑型疟的救治以及7351[15]的临床验证等工作。在耿马期间,云南临床协作组的成员向经验丰富的广东医疗队学习了不少抗疟药临床验证的一些知识与经验,在学习的同时收治了1名间日疟和1名恶性疟。云南临床协作组原定于10月底返昆,截止到10月20日他们共收治了3例疟疾患者,其中恶性疟1例,间日疟2例。据李国桥回忆:“当年9月底全国523办公室主任张剑方到耿马视察现场工作时,曾指示他对云南药物所试制的黄蒿素片做临床评价,他当即表示同意。”10月23日,陆伟东向李国桥介绍了一下云南临床协作组的情况并表示打算月底返昆。李国桥提出可共同观察也可留部分药物给他们,他们进行黄蒿素的临床观察。针对药物是否可以交给临床验证技术较高的广东科研小组一事,陆伟东与所里进行了多次的沟通与请示,因为组里的王学忠、刘溥都反对将药物交给李国桥小组,他们认为那样做违背了科研程序和科研纪律,这件事情一直争论好几天。虽然云南药物所的领导在10月23日通电话告诉陆伟东可以交给广东一起进行,但是由于组内成员的反对,陆伟东一直不敢,即使当时李国桥收到了一些恶性疟病人,还是用他们自己带去的药物。直到26日得到明确的指示:省“523办公室”同意给药之后,陆伟东才正式提供药给李国桥小组进行临床验证,然后他们一起进行临床验证观察[35]。云南小组的成员于11月5日返昆,据李国桥回忆刘浦于云南两位成员走后几天也离开。此事可以反映出“523办公室”在整个“523任务”的执行过程中起到十分重要的协调与组织作用。根据资料[36]显示,刘溥12月3日回京,并于12月9日向所里汇报了云南及广东小组的临床病例用药等情况。

10月底11月初,李国桥带领广东“523小组”收治了3例恶性疟,并进行了药物试服;同时为了探索黄蒿素的使用剂量,收治了2名间日疟患者,全部有效。李国桥决定到沧源县南腊卫生院寻找脑性疟患者对黄蒿素进行验证。此次临床验证,广东“523小组”共验证了18例,其中恶性疟14例(包括孕妇脑型疟1例,黄疸型疟疾2例),间日疟4例[37]。汇集之前云南协作组验证的3例患者,云南提取的黄蒿素首次共验证了21例病人,其中间日疟6例,恶性疟15例,全部有效。经过临床验证后李国桥认为黄蒿素是一种速效的抗疟药,首次剂量0.3~0.5g即能迅速控制原虫发育。原虫再现和症状复发较快的原因可能是该药排泄快(或在体内很快转化为其他物质),血中有效浓度持续时间不长,未能彻底杀灭原虫。李国桥首次验证了黄蒿素对凶险型疟疾的疗效,提出了黄蒿素具有高效、速效的特点,可用于抢救凶险型疟疾患者,并建议尽快将黄蒿素制成针剂。

4.三个单位临床验证结果的比较

三个单位用不同的方法从不同产地的药材中提取出来的抗疟有效结晶,在不同的时间和地点用不同剂量的药物经不同的医生使用,各自独立地完成了自己的临床验证,验证的结果也略有不同(见表2):

表2 三个单位提取的抗疟有效单体进行的临床验证结果比较

单位北京山东 云南广东(用云南的药)

间日疟病例数31924

有效例数31924

恶性疟病例数5114

有效例数1114

虽然用药剂量不同,北京所使用的药物量总体上要大于山东和云南,但是北京、山东、云南都证明各自的提取物对间日疟有很好的治疗效果,原虫转阴率为100%,不过对恶性疟的效果却有所不同。山东黄花蒿协作组的临床验证过程中没有恶性疟病例;北京中药所有5例恶性疟病例,由于种种原因只有1例患者有效;云南临床协作组与广东中医学院的15例恶性疟病例临床均有效,单从疗效而言,验证青蒿(黄花蒿)的抗疟有效单体对恶性疟有效的是广东中医学院,而且他们利用自己丰富的临床治疗疟疾的知识对有效剂量方面进行了更为细致而科学的总结,因此,广东中医学院的临床结果在当时更为关键。

在青蒿素的结构、有效剂量以及疗效等方面都弄清楚之后,人们回顾性地看当时的临床验证结果时,由于北京中药所的临床验证效果似乎并不够理想而且发现有心脏毒性,另外两家并没有出现类似的问题,因此有人对三家所提取的单体是否为一种物质提出质疑。因为在当时没有其他办法来证明是否为同一个药物的时候,他们只能通过临床验证结果来判断。对于北京中药所的青蒿素Ⅱ临床效果和心脏毒性的疑问,笔者访谈了几位相关的人员,有人认为北京中药所提取的结晶并不是真正的青蒿素,也有人认为当时北京中药所提取的青蒿素Ⅱ结晶不纯,还有人认为是因为当时北京中药所送到外单位压片工艺不合格而使药片崩解度有问题引起效果不好。但最终均因为北京中药所未着意保存“青蒿素Ⅱ”临床样品而无法做出最终的判断。

总之,可以明确的是,在屠呦呦介绍了青蒿的[u3] 乙醚提取物有效之后,钟裕蓉从北京的青蒿[16]中到[u4] 提取到了“青蒿素Ⅱ”。山东寄生虫病研究所与随后的协作单位山东省中医药研究所,云南省药物研究所都独立进行青蒿的提取工作,其中山东省中医药研究所和云南省药物研究所各自得到了抗疟有效单体,并分别命名为“黄花蒿素”(山东)和“黄蒿素”(云南),在化学结构尚未得到证实的情况下,由于都是从植物黄花蒿(或其变种)中分离出来的唯一的抗疟成分,故名称均与黄花蒿有关,而北京中药所之前提取出来的命名为“青蒿素Ⅱ”的单体在1974年2月份三家鉴定的时候被看作是同一个化合物,也就是现在所称的“青蒿素”。三个单位提取的抗疟有效单体的命名很长时间没有统一,在1978年青蒿素鉴定会上,各方代表还包括有药典委员会的成员,经过了激烈的争论之后命名问题还是没有统一。《中华人民共和国药典》1977版中药青蒿的原植物为黄花蒿(Artemisia annua L.)或青蒿(Artemisia apiacea Hance)二种植物,在解释性状时也分为黄花蒿和青蒿两种。不过从《中华人民共和国药典》1985版开始,中药青蒿的原植物只有黄花蒿(Artemisia annua L.)一种植物。而青蒿素首次进入药典是1995版的《中华人民共和国药典》二部,从那时开始,药典委员会一直使用的是青蒿素的名字。至于《中华人民共和国药典》中为什么叫“青蒿素”,有资料显示按照中药用药习惯,其抗疟有效成分随传统中药定名为“青蒿素”([31],56页)。北京中药所1972年就了解到所用青蒿是北京市郊产的黄花蒿,山东省寄生虫病研究所1973年给北京中药所的信中也用青蒿,但当年他们报告以及研究协作组都是用黄花蒿的名称。由此可见,青蒿、黄花蒿两种叫法在当时比较混乱,《中华人民共和国药典》中的命名方法似乎合乎情理。然而命名的分歧,至今还是存在争议,不过该问题不是本文要讨论的重点,有待将来继续探讨。

四、青蒿素化学结构测定的经过

北京中药所自1972年年底从中药青蒿中分离到不同的结晶之后,1973年便开始对青蒿素Ⅱ进行结构测定,屠呦呦的小组确定青蒿素Ⅱ为白色针晶,熔点为156~157℃,旋光[α]17D=+66.3(с=1.64,氯仿),经化学反应确证无氮元素,无双键,元素分析为(C63.72%、H7.86%),又利用自己单位与其他单位的仪器分别做了四大光谱的测定,明确其分子式为“C15H22O5”,相对分子质量为282,[17]后在北京医学院林启寿教授(已故)指导下,推断青蒿素Ⅱ可能是一种倍半萜内酯,属新结构类型的抗疟药([18],44页)。当时由于北京中药所化学研究力量和仪器设备薄弱,难以单独完成全部结构鉴定研究,而国内做这类化合物研究的人比较少,后来他们查文献发现中国科学院上海有机化学研究所(以下简称有机所)的刘铸晋教授对萜类化合物的研究有较多经验,于是派人与有机所联系希望能一起协作做青蒿素Ⅱ的结构测定。为此屠呦呦携带有关资料到上海与有机化学所联系,由陈毓群同志接待,1974年1月由陈复函同意中药所派一人前往共同工作([18],44页)。

1973年5月28日~6月7日在上海召开的疟疾防治研究领导小组负责同志座谈会上,领导小组对青蒿抗疟有效成分的化学结构测定工作作出了明确指示:“青蒿在改进剂型推广使用的同时,组织力量加强协作,争取1974年定出化学结构,进行化学合成的研究”[38]。由于笔者未见到北京中药所的原始文献记载,不能确定北京中药所进行化学结构的研究是在会议指示之后还是之前进行的,但是可以明确,由于“523任务”当时属于保密任务,有机所参与结构测定工作需要征得523领导小组的同意。

1974年2月,北京中药所派倪慕云带着一些研究资料和数量不详的青蒿素前往有机所[39]。

根据有机所研究人员吴照华的回忆:当时由于刘铸晋已开始做液晶工作故将青蒿素工作移至周维善处,当时是周维善负责的一室[18],由于周维善原已经有自己的工作要做,遂将青蒿素的工作主要交由室里的吴照华做,但是吴照华会将一些实验结果告知周维善,周维善在午休或晚上下班后来与大家讨论。当时一室101组实验室在1号楼2楼,吴照华在大实验室227工作,吴毓林在219实验室工作,大实验室经常人来人往的,那时吴毓林亦经常去大实验室串门,所以彼此很熟悉。由于当时核磁共振是比较新的鉴定化合物的方式,比较陌生,因此经常将图谱请吴毓林看并向他请教。[40]

倪慕云到达有机所之后,便开始与吴照华一起做实验,刚开始主要重复一些在北京已经做过的实验,然后主要做一些化学反应和波谱数据方面的研究([39])。自1974年至1976年间,北京中药所先后派出倪慕云(1974年2月份~1975年初)、钟裕容(时间很短,2~3个月)、樊菊芬和刘静明到有机所参与青蒿素Ⅱ结构的测定工作。当时在有机所工作的研究人员会将结构测定的进展告诉留在北京的屠呦呦,屠呦呦再与林启寿或梁晓天教授等沟通并向他们咨询,再将结果反馈给上海,为上海进行的结构测定工作提出参考意见。

根据最近一篇文献[41]指出,在北京中药所的研究人员与有机所的研究人员在进行化学结构测定的同时([18],44页),屠呦呦及其同事于1975 年与中国科学院生物物理所(以下简称生物物理所)的梁丽和李鹏飞取得联系,随即开展协作,用当时国内先进的X衍射方法测定青蒿素的化学结构。

1975年4月上海药物所的李英[19]在参加成都会议时,听到中国医学科学院药物研究所代表于德泉报告鹰爪甲素化学结构(一个含有过氧基团的抗疟单体)的测定,回上海后便将此消息告诉了吴毓林,吴毓林受到启发,推测青蒿素可能也是一种过氧化物,后与吴照华通过定性以及定量分析, 证明青蒿素确实也是一种过氧化合物。他们再参考南斯拉夫[20]从同一植物中分离出的属倍半萜杜松烷(cadinane) 类型青蒿乙素(Arteannuin B)的结构, 提出了过氧基团处于内酯环的一种青蒿素的可能结构,为当时生物物理所的计算提供了有益的参考。完整的、确切的青蒿素结构最后是由生物物理所的李鹏飞、梁丽等人在化学结构推断的基础上,利用生物物理所的四圆X射线衍射仪,测得了一组青蒿素晶体的衍射强度数据。后采用一种基于概率关系而从衍射强度数据中获取相位数据的数学方法利用北京计算中心计算机进行计算,大约在 1975年底至1976年初得到了青蒿素的晶体结构,结果于1977年[u5] 公开发表[42]。后经梁丽等人在精细地测定反射强度数据的基础上, 又确立了它的绝对构型,并于1979年公开发表了《青蒿素的晶体结构及其绝对构型》一文[43]。

根据有关资料记载,由于北京中药所有段时间未能提取到青蒿素,在全国“523办公室”的协调下,云南省药物研究所和山东省中医药研究所为有机所提供了一些纯度较高的结晶供测定化学结构用。([31],36页)

五、协作的成果

一个药物从发现动物试验有效到后面的药理、毒理、质量控制、临床试验、生产工艺等系列研究过程中需要不同科室、不同专业的团结协作才可以完成。根据已有的资料,本文对青蒿素发现过程中的团队协作作用做了相应梳理:

1.单位内部:

从发现青蒿粗提取物对鼠疟的有效率达100%到有效结晶的提取,这是一个小组协作的成果。由于当时科研的组织与展开与现在很不同,并非是所谓的“PI”制——精密设计、分工明确、具体到个人,而是众多科研人员一边摸索,一边试验不断调整研究方案的过程。1973年北京中药所从青蒿中性有效部位分离出结晶的过程就是如此。当时对提取溶剂和柱层用的填料都没有明确的规定,参加研究的小组成员都可以进言献策,下面是当时参与工作的科研人员回忆:

当时我们能买到的原材料有很多限制,有很多是没有的,而且那时候没全面恢复工作,买东西也很困难。有的时候自己去买东西。当时确实是摸着在走,因为可以说我们化学室成立以后一直没有深入做过工作,都是一些比较浅的工作。我们在提取的时候般是要讨论一下的,虽然最后这个是从硅胶柱上拿到的这个结晶。但实际上我们用的柱子不只是硅胶做一个,分离的时候,用的很多,你做这个,我做那个,不可能一个人全部做起来的。所以从这个粗提物到这儿当然大大的提高,实际上从粗提取到最终的结晶要是一步一步详细看的话,都有提高的。那时候化学上没有明确的指标,只能根据药理,药理说这个效价高了,那我们就做这个了[44]。

为了完成提取任务,能够尽快的上临床,北京中药所科研人员将实验室当作提取车间进行放大试验,根据当时参与提取的科研人员回忆:

后来参与的同志就比较多了,最多的时候七八个同事都上了。还临时调来一些人来帮助做一些工作。所以前后参加这些工作的人,确实很多很多。那时候正好他们干训班来了一批同学,那还没分配工作,也叫他们来参加一些粗的工作。包括到后来就到别的地方去提取,那就是其他的同志了,我们没去,因为我们还有很多工作要做。如果自己都去干那个,更深入的工作就做不了[32]。

在其他单位内部也存在着从实验室过渡到药厂的提取过程,由于当时的社会环境导致一些单位的工作并没有完全展开,作为一项特殊任务要开展必须有很多人员的协作配合才能很好地进行。

2.单位与单位之间:

首先,云南和山东有关单位对青蒿加以重视并提取出黄花蒿素(黄蒿素)结晶是在得知北京中药所已经证实青蒿粗提取物有效的基础之上进行的,他们在不同的时间里得知青蒿的提取物抗疟有效后,虽然分别独自地进行各地蒿属类植物的筛选,但在“523办公室”的协调之下,也与北京中药所有很多的交流。在此过程中,“523办公室”领导起着十分重要的作用,在交通和通讯远不如现在的情况下,正是由于他们有组织地进行了各种专业会议,才使得各种研究的最新进展得以交流,促使各研究单位加快了工作进展。

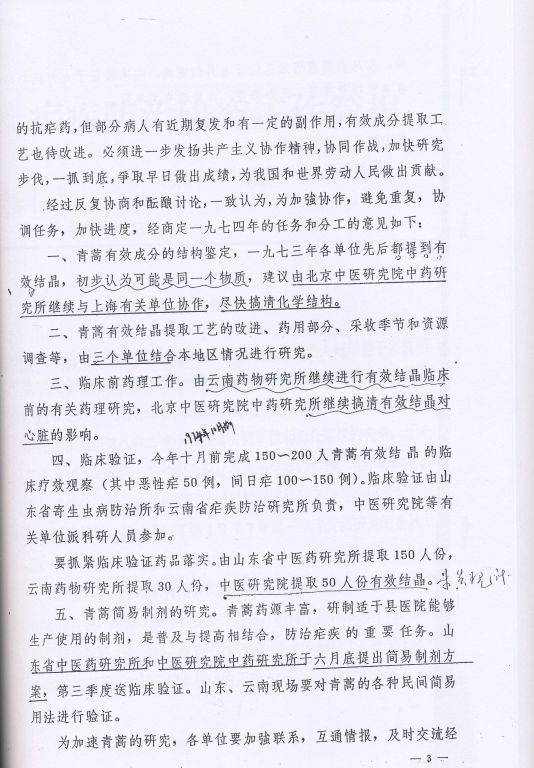

1974年2月28日~3月1日,在全国“523办公室”的组织安排下,正在进行青蒿抗疟研究的北京、山东、云南三地四家单位的科研人员与“523办公室”和中医研究院的有关领导齐聚一堂,由北京中药所主持在中医研究院召开了青蒿研究座谈会。会议上,各单位先后对青蒿抗疟研究的进展做了一定的总结与回顾,各自详细地介绍了本单位的研究过程:从提取时间,药理、毒理实验结果到初步的临床验证以及已经做过的部分结构分析,有很多处是一致的,也有不一样的。会议的后阶段各单位还提出了对今后工作的意见和建议,比如希望几个单位分工好,避免不必要的重复和人员浪费等[45]。然后制定了1974年的研究任务和分工,如图4:①要求北京中药所继续与上海有关单位协作,尽快搞清化学结构;②对青蒿有效结晶提取工艺进行改进、药用部位、采收季节、资源调查进行研究;③云南药物所进行临床前的药理工作,北京中药所则要继续搞清有效结晶对心脏的影响;④当年10月前完成150~200人青蒿有效结晶的临床验证(其中恶性疟50,间日疟100~150),山东提取150人份,云南提取30人份,北京中药所提取50人份;⑤对青蒿简易制剂的临床研究。虽然1974年北京中药所没有提取到用于临床验证的药物,但是“523办公室”协调该所研究人员到云南药物所作为观察员一起参与相应的临床验证工作。1975年扩大临床验证,进行全国大会战以后,参加青蒿研究的单位和人员大量增加。为了统一临床诊断及验证标准,在下现场之前,“523办公室”组织专家对参与临床验证的工作人员进行了疟原虫观察方法、体温测定时间等相关知识的培训。截止到1978年青蒿鉴定会时,参与青蒿研究和协作的单位有四十五家之多。这些单位用青蒿制剂和青蒿素制剂共进行了6555例的临床验证,用青蒿素制剂治疗的有2099例,其中恶性疟588例,间日疟1511例,在恶性疟中用于救治脑型疟141例[46]。

图6 1974年的青蒿研究任务与分工

在结构测定过程中,各科研单位之间有很多的交流与沟通,大家都为结构测定做了很多工作。尤其是在当时全国各种科研条件相当落后的情况下,很多参加研究的单位没有相应的实验器材,在“523办公室”的协调与组织下,几乎动员了当时国内最先进的仪器来做青蒿素的结构测定工作,比如使用公安部的高分辨质谱仪,使用北京计算机中心的计算机等。因此,在当时国内各种条件都比较落后的条件下,青蒿素的结构测定工作能够顺利完成是 “523小组”与其他协作单位共同努力的结果。

六、结语

青蒿[u6] 虽然在1967年就被列入“523任务”的中草药组的研究计划,很多实验室也曾做过青蒿提取,但是都没有什么进展;1970年北京中药所的余亚纲将青蒿列为研究重点,青蒿的乙醇提取物已经取得60%~80%的抑制率,但因他在当年年底被调往气管炎组而终止。1971年,屠呦呦用乙醚提取出青蒿抗疟有效粗提物,抑制率提高到99%~100%,并在1972年的南京会议上报告了这一结果。由于此前余亚纲等所做的青蒿提取物抑制率比较低,因此,屠呦呦在青蒿抗疟有效单体——青蒿素的发现中起到了关键作用,是获得青蒿粗提物对鼠疟、猴疟有100%抑制率的第一人。然而,说“她第一个将青蒿素引进523任务”并不确切,因为最初提取到抗疟有效单体的是钟裕蓉。屠呦呦参与了青蒿Ⅱ的初次临床验证,但当时的临床验证效果欠佳,尤其是未能证明其治疗恶性疟有效,而李国桥等用云南药物所从黄花蒿中提取到的有效单体黄蒿素进行的临床验证,肯定了该药对恶性疟的疗效,这在确定青蒿素为有效抗疟药物的研发过程中起到重要作用。

1967年正值“文革”高潮,大多科研处于停顿状态,但由于“523任务”作为一项战备任务,所有科研单位与科研人员均由上级指示而非自愿参加,更不是自主申请。因此,以现在的科研评价机制来评价该项目的成果是不合适的。在当时特定的环境下,中国科研条件比较差,而这项任务,研究出了大量抗疟药尤其是像青蒿素这样的抗疟新药,使中国乃至世界抗疟药的研究前进了一大步。青蒿素的发现是国家的需要与当时的科学研究产生互动的结果。

2011年拉斯克临床医学奖授予中国的青蒿素,是因为青蒿素类药物经过30多年来在全球的广泛应用,为挽救人类的生命作出了巨大贡献,完全是名至实归。不过,当了解了青蒿素发现的历史过程之后,该奖项只授予独立一人而忽略了其他科研人员的贡献,实在是一个遗憾。正如青蒿素发现的重大价值理应褒扬一样,青蒿素发现的历程也应得以澄清。

青蒿素的发现具有时代的特殊性。它经历了从“文革”开始前的应急阶段到“文革”开始后的大协作再到“文革”结束后的成果分享阶段;它经历了最开始的军队内部到军民合作再到后来的以民间为主;同时它还经历了从战备任务到常规任务的转变。可以说如果不是战备任务、不是多个部委一直抓(特别是周恩来总理亲自过问这项工作)、不是在“文革”那样特殊的环境之下,青蒿素的发现可能不会那么早。青蒿素的发现经历了无数的困难和挫折,在各级“523办公室”的有效管理和协调下,北京中药所,云南省药物研究所和山东省中医药研究所分别独立地完成青蒿提取物和青蒿素的分离和初步临床试验,如同接力赛一样,而在青蒿素结构测定过程中,有机所从化学角度、生物物理所用X射线单晶衍射的方法,北京中药所从中协调,“523办公室”整体掌控并集合其他单位的设备及人力资源,举全国之力共同协作。各研究单位在青蒿素研发过程中的不同时期发挥了各自不同的作用,才保证了青蒿素的发现这一历史性创举得以在短时间内获得成功。原卫生部副部长黄树则在各地区疟疾防治研究领导小组、办公室负责同志工作座谈会上对“523任务大协作”的评价[47]来缩影青蒿素成功发现过程中的协作——思想上目标一致,计划上统一安排,任务上分工合作,专业上取长补短,技术上互相交流,设备上互通有无。若一定要确认在青蒿素发现中个人的贡献的话,如同田径比赛中多人接力赛,屠呦呦是其中一棒的冲刺人。因此,青蒿素发现的成果应属于这个团队。

(致谢 在资料收集过程中得到了多位参与523任务的科研、管理人员及中信公司刘天伟的帮助,本文所列的相关回忆资料均为笔者访谈整理后的资料,文中所用北京大学医学史中心的资料以及其他内部资料均为参与523任务的科研人员或管理人员编辑成册或单张原件资料捐赠原件或复印件而得,特此致谢。)

参考文献

[1] 王晨. 深入宝库采明珠——记抗疟新药“青蒿素”的研制历程.光明日报[N],1978.6.18.

[2] 王丹红. 中国科学院院士周维善:青蒿素结构的测定与全合成经过.科学时报[N].2008-12-2.

[3] 熊燕. 青蒿素的故事.云南日报[N],2002-7-19.

[4] 杨光华,饶淑华. 青蒿素发明发现的方法学研究[J]. 医学与哲学. 1997,18(12): 26-29.

[5] 张文虎. 创新中的社会关系:围绕青蒿素的几个争论[J]. 自然辩证法通讯. 2009,31(6): 32-39.

[6] 吴毓林. 青蒿素——历史和现实的启示[J]. 化学进展. 2009(11): 2365-2371.

[7] 许苹. 漫话青蒿素[J]. 中国药业. 2005(12).

[8] 黎润红. “523任务”与青蒿抗疟作用的再发现[J]. 中国科技史杂志. 2011,32(4): 488-500.

[9] Miller L H, Su X. Artemisinin: discovery from the Chinese herbal garden[J]. Cell. 2011, 146(6): 855-858.

[10] 何涛. 揭秘青蒿素研制史[N]. 广州日报.

[11] 饶毅,黎润红,张大庆. 中药的科学研究丰碑[J]. 科学文化评论. 2011,8(4): 27-44.

[12] 黄松平,朱亚宗. 科技发明权与屠呦呦青蒿素发现争端的化解[J]. 自然辩证法研究. 2012(1): 86-90.

[13] 王满元. 青蒿素类药物的发展历史[J]. 自然杂志. 2012,34(1): 44-47.

[14] 中华人民共和国科学技术委员会中国人民解放军总后勤部联合通知. 《67》科十字第118号、后科字第388号.下达《疟疾防治药物研究工作协作会议》纪要及《疟疾防治药物研究工作协作规划》.附件一.1967-6-16.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集.内部资料.2004.3.

[15] 中央首长对防治疟疾的指示和批示.1973.北京大学医学史研究中心.档案编号2009-5-4-3[Z].

[16] 国家医药管理总局文件(79)国药工字第387号.关于医药军工科研计划和五二三科研项目归口管理的函.1979-9-4.原全国五二三办公室.五二三与青蒿素资料汇集(1967-1981).内部资料.2004.3[J].

[17] 陈鸿书. 全国疟疾防治研究领导小组、办公室负责同志工作座谈会在京召开[J]. 军事医学科学院院刊. 1981,(2): 174.

[18] 屠呦呦:青蒿素及青蒿素类药物[M]. 北京: 北京化学工业出版社, 2009.

[19] 中医研究院疟疾防治小组.用毛泽东思想指导发掘抗疟中草药工作.1972-3-4原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(青蒿素知识产权争议材料1994年).2004.3.

[20] 中国医学科学院药物研究所. 中草药有效成分的研究[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1972.

[21] 全国疟疾防治研究领导小组办公室.(72)疟办字第5号.关于疟疾防治药物专业会议情况和有关问题请示的报告.1972.5.31.密级:秘密.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(1968-1980).内部资料.2004.4.

[22] 章国镇日志. 《认真学习毛主席关于理论问题的重要指示,把五二三工作促上去》,1975年 [Z],档案编号10-6-18。.

[23] 有关523工作的回忆.北京大学医学史研究中心[Z].523任务相关档案20111224.

[24] 有关青蒿粗提物提取工作的一些回忆.北京大学医学史研究中心[Z].523任务相关档案20111224.

[25] 中医研究院中药研究所“523”临床验证小组.91#临床验证小结.1972-10.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(青蒿素知识产权争议材料1994年).2004.3.

[26] 有关523工作的回忆.北京大学医学史研究中心[Z].523任务相关档案20090921.

[27] 中医研究院. 青蒿素治疗疟疾临床疗效观察.中医研究院中药研究所[Z].青蒿抗疟研究(1971-1978).27.

[28] 屠呦呦提供. 山东省寄生虫病防治所给北京中医研究院药物研究所的信.1973.3.14[Z].

[29] 全国五二三办公室. 关于青蒿抗疟研究的情况.1977-10.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(1967-1981).内部资料.2004.3.

[30] 章国镇工作日志.1974-2-28[Z].

[31] 张剑方:迟到的报告[M]. 广州: 羊城晚报出版社, 2006,20-53.

[32] 山东省黄花蒿协作组. 黄花蒿素及黄花蒿丙酮提取简易剂型治疗间日疟现症病人初步观察.1974.北京大学医学史研究中心[Z].档案编号197405.

[33] 傅良书. 关于523工作的回忆[Z].2009-9-25.

[34] 罗泽渊. 关于523工作的回忆[Z].2009-9-18.

[35] 陆伟东. 工作日志[Z].1974.

[36] 章国镇工作日志[Z].1974-12-9.

[37] 云南地区黄蒿素临床验证组、广东中医学院523小组.黄蒿素治疗疟疾18例总结.1975-2.北京大学医学史研究中心[Z].档案编号197502.

[38] 疟疾防治研究领导小组负责同志座谈会会务组.关于疟疾防治研究五年规划后三年主要任务(讨论稿).1973-6-6.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(1968-1980).内部资料.2004.4.

[39] 对青蒿素结构测定工作的回忆.北京大学医学史研究中心[Z].523任务相关档案20110309[Z].

[40] 吴照华. 对青蒿素结构测定工作的回忆.2011-3-16.

[41] 李明,郝宁:青蒿素背后的故事[J]. 生物物理学报. 2011,(12): 989-991.

[42] 青蒿素结构研究协作组:一种新型的倍半萜内酯——青蒿素[J]. 科学通报. 1977,(3): 142.

[43] 中国科学院生物物理研究所青蒿素协作组:青蒿素的晶体结构及其绝对构型[J]. 中国科学. 1979,(11): 1114-1128.

[44] 有关523工作的回忆.北京大学医学史研究中心[Z].523任务相关档案20110309.

[45] 章国镇工作日志[Z].1974.2.28~3.1.

[46] 1978年青蒿素鉴定书.原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(1967-1981).内部资料.2004.3.

[47] 卫生部副部长黄树则在各地区疟疾防治研究领导小组、办公室负责同志工作座谈会上的讲话.1981.3.5. 原全国五二三办公室[Z].五二三与青蒿素资料汇集(1967-1981).内部资料.2004.3.

[1] 基金项目:国家社会科学基金项目(12BGL114)。

[2] Louis H. Miller,国际著名的寄生虫学专家。1960年在美国华盛顿大学获得博士学位, 一直致力于疟疾和寄生虫病的研究,现任美国国立卫生研究院(NIH)寄生虫病研究室主任及疟疾疫苗研发部主任。曾获美国总统奖、德国保罗·埃尔利希-路德维希·达姆施泰特奖金等奖项。

[3]后字236部队即为中国人民解放军军事医学科学院

[4]国家科学技术委员会(简称国家科委)于1970年7月并入中国科学院,“两科”合并,成立新的中国科学院革命委员会,1977年9月再度成立国家科学技术委员会,1998年改名为科学技术部。

[5]中医研究院中药研究所现为中国中医科学院中药研究所,中国中医科学院的名字有过变更,1955年12月19日在北京成立时名为中医研究院,由中央卫生部直接领导,因此在本文中以及“523办公室”的文件中有卫生部中医研究院的说法,1985年中医研究院成立30周年时,胡耀邦总书记为中医研究院改名为中国中医研究院题写院名,此后,中医研究院正式更名为中国中医研究院,2005年中医研究院成立50周年时,院名更改为中国中医科学院。在后文中笔者仍使用当时的名称中医研究院,中医研究院中药研究所在文中为了与其他地方的中药所区分有时简称北京中药所。

[6] 根据余亚纲 1978 年写给中药所的信件复印件显示,1969 年余亚纲先参加了一段时间工作,后因家里出事耽搁了一段时间,再次参加此事的时候,屠呦呦已经筛出胡椒及辣椒两个药物,他们一起去海南参加这两个药物的临床验证。

[7]针对191号还是91号,曾有人提出质疑,笔者看到有多份资料显示乙醚提取中性部分用代号91号,章国镇1972年1月9日的工作日志中有中药所同志的汇报内容如下:“……91号乙醚提取部分中性部分比较集中……75号鼠疟毒性大,毒性与有效部分能否分离……。”1972年北京中药所用于临床验证的青蒿一乙醚提取中性部分用的代号也是91#。北京中药所有关人员认为:当时的化学分离样品标号为191号,后简称91号或“醚中干”。

[8]据屠呦呦以及“523办公室”人员回忆,此次南京会议是屠呦呦做的报告。

[9]据一位人员回忆,当时中医学院一位教师看了片子说是发现狗的肺组织有病变。因此中药所的一位老教授就坚持说这个有毒不能随便给病人使用。不过后来商议狗的片子再请别人看看,后来就请了卫生部的一位留苏回来的科研人员看,他看了之后说这是一条老年狗,片子上的病变是它本身的退行性病变并不是药物的作用。据另一位参加药理工作的人员回忆,当时病理切片请中医学院的魏民教授看,他说是这个药物毒性比较大,会造成肾衰竭,结果该工作人员结合自己的动物实验观察后又请卫生部工业卫生实验室的高凤鸣教授看,高教授认为狗的肾脏属于正常变化。在各方意见不同的情况之下,最后请军事医学科学院专家看,最终也同意高教授的意见。

[10]11例间日疟中其中1例是混合感染,症状主要由间日疟原虫引起,所以归入间日疟中统计。

[11]该研究人员记忆结晶出来的顺序是方晶、针晶、针晶与之前的屠呦呦书中所记录的顺序并不一致,而此种结晶出来的顺序还有一位研究人员回忆也是如此,但事后经上海科研人员所做的硅胶板的TLC上分析可以看到,各化合物的极性依次为青蒿乙素(方晶)>青蒿素>青蒿酸,方晶应该是最后一个流出。所以是这两位研究人员的记忆有误还是其他原因已经较难判断。

[12]1972年年底523办公室负责人会议应该指的是1972年11月20日~30日在北京召开了各地区523办公室主任座谈会,北京地区承担523任务部门、单位的有关负责同志和专业人员代表也出席了这次会议。为什么云南523办公室人员是1972年年底才得知此消息而不是当年3月份和山东一样了解到中医研究院中药研究所青蒿研究的情况,笔者询问了云南方面的有关人员,傅良书说当年3月份南京开会的时候他没有去开,他是年底开会的时候才知道的,还去中医研究院中药所参观了。当时看到的是一种黑色的浸膏。

[13]与1974年2月份北京、山东、云南三家单位在中医研究院中药研究所召开青蒿座谈会时章国镇工作日志中记载的内容相符。

[14] 广东中医学院名字曾出现过多次更改,在 1956 年学校成立时叫广州中医学院,文化大革命期间,1970 年更名为广东中医学院,1978 年重新改回广州中医学院,1995 年更名为现在的广州中医药大学。

[15] 7351为磷酸咯萘啶的代号,化学名为2-甲氧基-7-氯-10[(3’,5’-双-四氢吡咯-1-次甲基-4’-羟苯基)氨基]-苯骈[b]1,5-萘啶四磷酸盐。

[16]北京中药所的资料显示为北京市郊产的黄花蒿。

[17]与章国镇1974年2月28日的工作日志中记载的屠呦呦的发言一致。

[18]据其他科研人员回忆,当时周维善是102组组长,不是一室的负责人。

[19]李英与吴毓林为夫妻关系。

[20]1972年在印度新德里举办的“第8届天然产物化学国际会议”收载了南斯拉夫科学家D. Jaremic,A. JokieA,M. Stefanovic等人从Artemisia Annua L.中分离出的化合物I(Ozonide of Dihydroarteannuin)的简介,其分子式和分子量和青蒿素一致,但熔点有差距,和青蒿素的过氧结构也不一致,后来南斯拉夫的学者到中国访问时谈到他们分离出的化合物的就是我们的青蒿素,但是定错了结构。