之一

前面谈到中国现代的知识界颇有一些人士,对民族主义充满恶意,动不动就把这个东西,等同于法西斯主义、军国主义和反世界主义。好像俺们中国人,就要用民族主义去征服世界。可是历史的事实是,反而是俺们中国倒是民族主义比较淡薄,是被人家侵略和掳掠的对象,而没有民族意识的知识分子们,则充当了外部势力的代言人,从事着古代的买办的角色。倒是那些整天炮制中国威胁论的国家,反而是世界历史上,打家劫舍、殖民灭族的货色。

这种无民族意识的买办身份,在历史上因为中国文明的先进性,和以文明为取舍,而不以种族血统为取舍的认知,经历了早期的耻辱和屠杀之后,无论如何,最后还是达到了以汉文化为主体、以其他民族文化为补充的民族融合和文化认同,因此在价值体系上,仍然可以得到自圆其说的效果。

可是这种自己意淫出来的文化体系的通润圆滑,到了数千年历史的大变局的1840年鸦片战争后,就变成了摧毁性的震撼效应。那就是和当年北方游牧蛮族的金戈铁马相比拟的暴力机器,来自西方蛮夷的英国的坚船利炮,一样把中央帝国脆弱的国防系统打得稀里哗啦。但更麻烦的是,中央帝国头一次见到不倾慕中华文明,没有心思要被中华汉化,而且还自己拿出一大堆道道出来,要夷化中国的蛮夷。

而且接受蛮夷教化的屁民们,居然在拜上帝会的领导下,发动了太平天国造反,比历代靠摩尼教和白莲教造反的声势都大得太多,横行大半个中国,差点就把清朝给推翻了。

这个时候的官僚系统和学术界开始思考的问题,大概就是为啥俺们技不如人了。以前在游牧民族铁蹄攻击的时候,倒是没有太多文化上的自卑,而这次连最骁勇的蒙古骑兵,都派上了战场,也不过是给人家洋枪洋炮,多一些靶子而已。

这下子,那可是到了中华民族生死存亡的关头了。就是在这种军事积弱和文明衰亡的情况下,真正的现代民族主义意识在中国知识阶层里,头一次兴起了。因为在这个几千年未面临的困局之中,那真是连条裤衩都没有了,不靠着最后的这一点民族的信念,那这个民族就非灭亡不可。因此以民族主义的坚强信念,来实现救国反帝的历史任务,就成了中国这一百多年的主要社会脉络。

因此对中国近现代民族主义的起源,学界一直有争论。一种观点,就是认为中国传统的文化主义,与现代民族主义毫无关联,只是在西方的武力打击下,中国人才放弃了文化优越感,由长期保持的文化主义,转化为民族主义。因此中国民族主义是西方文明的舶来品。

这种西方中心主义的解释,主要源于1960年代的美国学者哈里森(James Harrison),后来得到了另一位美国学者莱文森(Joseph Levenson)的发扬光大,而成为了西方汉学界对中国民族主义的主流学说。

这种学说主要是否定了中国人自身作为一个历史民族,企图用前现代和现代划分历史的西方中心论的话语圈子,用西方现代化理论偏见和直线进化历史观来解读中国。这种解读将文化和政治作了一个强硬的切割,将中国文化简单的以前现代国家,和现代国家作为一个分水岭,从而确立现代化即是西方化的霸权语境,为中国人的现代化设立一个文化陷阱。

而这种话语陷阱,则在中国人靠着自己近代兴起的民族主义,实现了民族和国家的救亡图存,又开始走入了当年理想中的富国强兵,开始被西方人用来作为阻碍中华民族复兴的一个利器。

这个利器,就是通过西方学界自身对起源于西方的所谓现代民族主义的反思,认为这个主义是导致西方当年推行全球化的帝国主义和殖民主义的主要根源。因此在反思之中,作为西方人认定和许多被洗脑了的中国学人全盘接受的假设,就是完全因为西方影响而发展起来的中国民族主义,自然也是要处于这个反思中的一部分。

因为按照这种推理,中国民族主义因为是西方民族主义的一个拷贝,那么这个民族主义当然就会走入西方曾经走过的老路子,比如说帝国主义扩张啊,到其他大陆,非洲啊去殖民之类。

而这种西方式的民族主义,不光是国家主义、军国主义和法西斯主义的源泉,而且俺们西方是靠了自由民主主义才把这个魔鬼给装回了瓶子里面。相对于这种恶魔的民族主义,其实最好的就是普世主义,俺们可以通过普世主义的人权观念,来粉碎民族主义的主权,或者说国权观念,这才是所谓全球化啊,世界大同,同一个世界啊,诸如此类的真正含义。

所以中国的民族主义,作为1840年开始,尤其是在1900年后,成为中国人的主旋律,在今天似乎变成了中国舆论界人人喊打的过街老鼠,其实背后可以摸出这样一条伏线。

那就是中国这几十年里逐渐摸索出来的一条国家发展道路,已经成了某些人心头里的大患,就是如何按照中国自己的文化传承和国情特点,可以实现和西方化完全割裂的现代化,将会为这个世界的未来发展,造成一个大变局。

而这个大变局,对西方来说,也是一个400年未遇到的头疼问题。中国会不会成为西方无法推翻的最后一张骨牌,就要看中国的文化特质,和其衍生出来的民族主义的文化自豪和民族自尊,可不可以被西方颠覆。

中国人要做的也很简单,就是如何可以不陷入文化自卑和民族虚无的情结中去。

之二

俺觉得中国的民族主义,或者是爱国主义的内涵,并不复杂。爱你自己,爱你的家庭,爱你的朋友,爱你的邻居,爱你的民族,爱你的国家,爱你的文化,仅此而已。

在对中国近代民族主义形成中的西方外来因素被夸大到了极致,而中国的文化则在文化主义的简略归纳中,将原本的民族主义意识给轻轻地抹掉了。这个错误的认知,源于俺前面说过的,作为中国知识分子信奉中的儒家文化体系中民族主义意识薄弱,成为了学者们主要的取舍方向。而对普通民众中的朴素民族主义的存在,却被有意和无意的忽略了。

而且因为中国作为一个文明的存在,和一个古老民族的产生,其朴素民族主义意识也不是固定不变的。在《左传》中提到的“非我族类,其心必异”这种粗浅的华夷之辩的朴素民族主义思想,也慢慢加入了“入夷狄则夷狄之,入中国则中国之”这样的灵活的标准。

这套标准,采取了文化作为判断,应该是周朝发生的事情。

如何理解周朝,是研究中国历史的一个基础。大部分汉学家都同意,周朝大概可以看成后来中国的很多文化传统的形成期。在这个时期,发生的重要事件就是武王伐纣,从而取代了商朝的统治地位。

虽然说在周朝的来源上,各派学者争论纷纭,有海外学者认为周族是来源于西北游牧的突厥族系,但并没有考古和语言上的证据可以支持。更多人认为周族也是起源于龙山文化的一支,只不过生存的条件和中原的龙山文化的其他族系更恶劣,和其他游牧民族的接触和融合更多,因此表现出了和商朝文化有一定的差异性。

周朝带来的主要政治思想变革,在于推翻了商朝的上帝和祖宗崇拜连带的巫术,作为政权的合法来源。取而代之的是,引进了超自然的天命概念,作为政治权利的合法来源,并提出了道德规范的德的概念,作为统治者天命所归的人为体现。

而周朝的天下为王的普天之下莫非王土的天下观,必然牵涉到把自己的文化体系放在超越周边的四夷之上,从而奠定华夷之辩中,以文化和道德的自我标榜,来确实自身的优越地位。这种文明人和野蛮人的划分,在事实上达到两个效果。

一个是文明人对野蛮人的侵蚀,是符合天命之所归,因此在道德上是正义的。因此这个论断的现实意义,是要满足于周天子带领华夏族群,就是当时从商朝接管的所有族群,和协同周国造反的其他族群部落,完成对边缘所谓野蛮部落的扩张。

这种俺扁你就是替天行道,你反过来揍俺,就是恶魔行为的逻辑,在远古的中国,和今天的西方世界,都是非常熟悉的调调。所以无论你换个啥子牌子,比如说,不再用文明人和野蛮人之分,而是以民主自由和专制独裁,或者以资本主义和共产主义,给对方贴希特勒标签,贴恐怖分子标签,诸如此类,一高兴就去拯救伊拉克人民的谎言,都是新瓶子里装的旧酒而已。

第二个就是你得给人家一个出路。当年周天子对蛮族的征伐,除了战争之外,可以做到的就是屯军和土司两个手法。周天子的军队,带领着一帮商人和教师,来到人家蛮族的地界,然后就是建立了一个军事据点,开始农业和商业。农业是由士兵们兼任,就是屯田,而商业就是要建立起与本土的经济、政治和文化联系。

但因为自己的人数有限,就要和当地的土著结合,给人家土著的领导人一个官做,就是封一个土司。当然还是要看蛮族的势力有多大,在周朝的时候,好歹要封人家一个诸侯吧。于是这个诸侯,就变成了王朝政治管理系统里的一个环节,变成了周天子的当地的代理人,然后也许可以幸运的通过和周天子联姻,从而进入贵族的小圈子里面,而教师的作用,则在于让这个新贵族的家族可以被教化到能够为本土的圈子所接受。

这个过程,就是你给人家留的一条出路。在中国的古代,叫做蛮夷华夏之则为华夏。看一下西班牙人当年在北美洲殖民,过程其实大同小异,就是军队手里的洋枪,建立一个个城镇,比如叫做Mission San Jose之类,然后圈起来的土著精英们就要开始在天主教教堂里,接受洗礼了。

这种因教化而接受你,在基督教里和伊斯兰教里,都同样存在。本拉登在伊斯兰教徒中,被人诟病的一点,就是在没有给人家异教徒一个机会皈依之前,就把人家给灰飞烟灭了。

而比这种灵活性要低劣的,就是在西方盛行的种族主义,那就是主要以肤色为标准,进行的划分。以美国为例,原先的人种划分,是区别于来自于德国北部、英国和北欧的人种,和来自于南欧,如意大利等等地方的人种区分。后来这种区分放宽,开始变成为白人和有色人种区分,但所谓白人,是不包括中东、中亚和印度等等成分在内的。

这种区分,包括不允许隔离开的族类通婚,和其他限制你的财产权、土地拥有权等一系列的经济、政治和文化歧视政策。在这种政策下,不光黑人、中国人和白人通婚是非法的,曾经有印度白人,把官司打到美国最高法院,其理由就是作为雅利安人的一分子,并没有违反美国的有色人种和白人不允许通婚的法律。

美国真正达到文化意义上的“只要你认同我的文化,你就成为我的一员”的灵活性,大概也就是1960年代黑人民权运动以后,至少在精英阶层上,美国社会接受了有色人种精英为平等的社会一员。而作为其他非白人的黑人、亚裔、拉丁裔和印第安人土著的下层人士,则并没有在实际上,为社会所接受。

比如说最近美国发生的一件事情,就是在美国总统都有黑人血统的今天,仍然有一个黑人要娶一个白人老婆,而在政府公证处被人拒绝办理手续的事件。当然至少这种文化上的歧视,已经不被法律和公众舆论所接受。

之三

从周朝开始的华夏族扩张,就把中国的概念,从商朝的河南一带,推进到了山东、山西、陕西和河北,然后在秦朝、汉朝、唐朝、元朝和清朝几个主要的扩张性王朝那里,慢慢地奠定了今天的这样一个局面。

当然这些扩展,其中包括以汉族和汉胡混血族的对外扩张情况,也包括非汉族征服汉族地区,并带着自己的土地入伙的情况,总而言之,就是扩张中的人民的加入带来的地区性的复杂性。

在周朝开始,这个问题就已经存在,就是如何解决王朝的行政管理制度的统一性,和各个地区人民内部的族群和文化的差异性,在大同和小异之间寻找一个平衡。当然这里所谓的大和小,指的是整体和局部的关系,而不是量化的概念。

解决的方法就是,一个统一的政府行政管理制度,来保证整体的同一性,和灵活的地区实施弹性空间,来解决地方的多元化和不同差别。

在周朝的时候,这个制度就是周公订立的礼乐制度,通过天子、诸侯和士大夫之间的血缘和婚姻关系联系,来维持天下之一统。而在地方上,则因为贵族特权的继承和派他性,通过贵族和自己土著族群的一致性,来实现这个因地制宜的灵活原则。

从秦朝以后一直到隋朝,这个系统就是由儒家教育的门阀和地方豪强维持同样功能,然后在隋唐以后,有科举产生的儒家官僚和地方士绅,就担当了主要角色。

这样一个角色的分化,就形成了两个不同的思想体系。一个就是以天下管理为己任的儒生们,通过科举考试,外放到其他地方为官。因为这些其他地方,通常是不同于自己出生的族群,因此在语言、文化和风俗上,并不能达到和自己管辖地方的人们的良好沟通。这个官员能够做的就是,靠着自己的官话(当然不是人家本地人听不明白的家乡话),和当地懂官话的乡绅沟通。而当地的乡绅们,就会把这个官话沟通的内容,翻译成人家的本地话,和自己的族群进行沟通。

这个官员可能是一个会说官话,来自于广东的人士。而他任职的地方,也许是说吴语的苏州、或者说西北话的西宁,还可能是说藏语的拉萨。而处于社会下层的各个不同族群的人们,因为并没有受到这种精英文化的教育,其文化自然就和这种讲究统一和一致的普世体系不同,而带有更多地域性和族群性的色彩,而这种文化的地域性,自然就是一种党同伐异的朴素族群主义,也可以说是一种朴素的民族主义。

当然用民族这个词,去描绘中国古代的族群主义,是有些不太准确。其中原因是民族这个词,是沿用了日本明治维新后,对西方的nation,就是西方意义的国家的翻译。因此nationalism就翻译成了民族主义。

而中国春秋时代的尊王攘夷概念中的华夏族,确实是有将族群和当时周朝的政治体系联系的因素。这种联系本来只是在贵族一个层次联系的,但随着周王室的权威衰落,各个封国的无可选择地走向了内部和本土的身份认同建设,发生在各个封国之间的战争,就不再只是介入诸侯之间的私人事情,而开始带有国和族群的概念。

因此当曹刿听到鲁国有难,就自己站出来为国分忧了。这个时候的国和族群概念,还没有太清晰的形成,因此如何在思想上和文化上,应对礼崩乐坏的局面,和如何有效的管理各自封国的内部事务,就导致了各派思想家,从孔子、老子、墨子、庄子、荀子等等,用不同的理论来面对社会稳定和发展的问题。

当然在这个分崩离析的阶段,政治权力从周天子滑落到诸侯贵族的手上,是春秋时代的主要标志。而这个权力进一步从诸侯中,滑落到卿和士大夫手上,是战国时代的事情。这个变化,就是从血统高贵的权力独占,慢慢到血统一般的分权行为,到了汉朝建立的时候,就落入寻常百姓家了。

但是汉朝初期的政治官僚要么就是战场中的功臣分封的公侯们,比如说萧何、周勃和陈平之类,要么就是功臣之后的周亚夫之类。直到汉武帝上台,用了董仲舒的独尊儒家的理念,而对人才选拔制度的孝廉和贤良制度,算是真正开辟了布衣丞相的先例。虽然这种变化不是很彻底,更多的是靠着地方势力和豪强的参与,但显然国家政治的参与度要高了许多。在察举制度下,对官员本籍任职的限制,对不同地区的名额分配,都使国家认同感大幅度上升。

虽然全面的科举制度是隋唐之后才开始成熟,但这种国家认同感大致是在汉武帝的统治期间完成,导致了族群认同从含糊的华夏族,而一变为清晰而简单的汉族。

当然在汉武帝时期,发展起来的全国性商业和市场网络,和长安开办的太学,在文化上培养的儒生群体,在文化上做的整合工作,包括董仲舒的《春秋繁露》和司马迁的《史记》,以及开始慢慢开始的各种民间宗教,到东汉形成规模的道教和佛教的传播,都为全民的身份认同起了作用。

这个从政治、经济、文化和宗教形成统一的整合过程,基本上完成了全民族的身份认同。但是因为汉朝伴随着汉族在西域、岭南、东北和朝鲜半岛上的扩张,在族群身份认同上,你必须留下让人家外来者的加入程序,而因为家天下的原因,爱国和忠君成为一体,因此地方性的普通人民的族群意识,和全国范围的儒生精英阶层的族群意识,存在着某种差异。

这种差异表现在地方性的普通人民那里,国家族群的认同,有时候会被地方族群和宗族认同超越,尤其是发生在不同地区族群的经济利益冲突上。但这些冲突通常发生在战乱期间,当人民进行大规模的跨地区移民的情况下发生,新来的“客家“人群,对早先的“主家”人群造成的资源竞争压力。不过这种冲突,在另一方面,又造成了不同地区的族群的融合,从而使整个民族认同感上升。

之四

但在儒家知识分子的精英阶层,显然对自身的地区特殊性不会强调,而更会着重这个阶层的一致性和统一性。而且这个阶层的理想政治和文化主张,自然和他们推行的政治和文化实践,有一定的偏差。因此俺虽然同意中国古代的儒家思想里,在民族主义意识上比较缺乏,但不能简单地得出他们的完全信奉文化主义的结论。而且这些知识分子阶层的价值取向,并不能代表整个社会的认知。

而在盛世,也就是政治管理比较良好,过得去的时候,这种由知识分子维系的理论体系,就占比较重要地位。而当政府管理体制崩溃,要么外族入侵和征服,要么内部民变和造反四处并起,这个时候知识分子的道道就不是太重要了,发自草民的想法,就占了主导。这一点,从朱元璋到李自成,都是同样的情况。

在中国历史上,真正开始由知识分子阶层主动倡导民族主义意识,大概起源于明末清初。

当满清入关,逐渐通过血腥屠杀而控制住全国之后,当权的满清贵族非常清晰的认识到,如何吸纳汉族儒家知识分子,尤其是江南一带这个全国经济重镇的读书人,是统治可否成功的关键。在那个时代,经历过程颐兴起、朱熹集大成的程朱理学,和发展于程颐的哥哥程颢,朱熹的同代朋友陆九渊,集大成于明朝的王守仁的陆王心学,江南的知识分子们已经开始发展出以自身内省和重视个人修为的独立人格,有点开始不大尿朝廷了。

当然俺前面谈到北宋时代的官僚的腐化,可以说是理学和心学中强调个人操守和修养,以个人道德为政治文化核心的理论产生的一个原因。而这些从宋代以降的所谓新儒家,其先驱可以追溯到唐朝的韩愈和李翱,应该是唐太宗大力支持儒家复兴之后,可是儒家的思想势微,缺乏当年在孟子、荀子和董仲舒时代的生机勃勃,靠着经典书籍和历代儒家学者的注释,无法对社会变化所带来的新问题提出有效的解决方法,也没法唤起大伙儿研究的兴趣,相反盛行的佛教,尤其是禅宗,和道教在社会生活中声势浩大,令儒生们只能望洋兴叹。

不过政府为了遏制这种局面,已经开始了几次灭佛运动。比较著名的是北魏太武帝、北周武帝、后周世宗和唐武宗的灭佛行动。而在这些灭佛运动中,受儒家思想影响的朝廷官员当然起了不少推波助澜的作用,因为在捍卫王权和经济税收来源上,儒家官员和皇帝是在同一条战壕里。

为了和佛教以及道教争夺人们的思想战线,新儒家的做法,就是把佛教,尤其是禅宗里的玄学的哲学,其中也包括道家的思辨方法论,和道教(有别于道家)的宇宙观,用了吸功大法,来个乾坤挪移,就全部搬进了儒家的思想里,从而弥补了儒家在这方面的短处,为后来明清新儒学抢回独尊地位奠定了基础。

道教的宇宙观,基本上来自于中国传统的阴阳学派,其代表是《易经》和太极。因此北宋的儒家学者们,通过周敦颐、邵雍和张载,就把阴阳学派的超自然的宇宙观,和儒家信奉的人类的道德观,圆满的结合在一起,从而为强调道德的理论,就穿上了一件超自然的神秘力量的外衣,为儒家人性道德的号召,平添了一份大义凛然的天道之不可抗拒。

佛教谈的是成佛,去西天极乐世界享福,通过涅磐而达到幸福的彼岸。你要通过世世轮回的苦海,要么坐小乘佛教的快艇,要么挤大乘佛教的泰坦尼号,都要经过出世的苦行僧的修炼,那可是够难的了。于是人家禅宗把难度降低,就是你不用再苦苦渐悟的冥想,而是端茶吃饭,砍柴担水,皆为修行的派头。如何成佛,那就要看悟性和缘分了,突然霎那间,明月清风,一叶大江,巧目顾盼,顿然空灵,事就成了。

当然这种洒脱,对贾宝玉算是还行,对人家薛蟠之流,仍然是一大难事,于是有净土宗兴起,成为佛教的第一大门派。这个门派之兴起,主要是修为方法之简单,成为简单易行,老少咸宜的简化太极拳。其实更准确是没有修行,而是你一句咒语“南无阿弥陀佛”,结果佛的万能法力就来了,你就可以不靠修行,只靠信仰,就坐上了阿弥陀佛的UFO,走了捷径。

其实藏传佛教密宗也是同一路子,要你小屁民钻研佛法,甚至读经都是太强人所难了,不如给俺几块钱,给你一个转经轮就得了。当然不要忘了念“唵嘛呢叭咪吽”口诀。

道教谈的是成仙,也是去西天的玉皇大帝那里享清福。不过修为的方子比较多而杂,有靠吃药炼丹的,有靠打坐吐纳的,有靠画符诵经的,当然还有最出名的靠搞女人采阴补阳的。

而儒家讲究的是成圣,和佛家的悟道觉世,道家的藏道度人不同,儒家做的是行道济时。但是和佛家的无心,道家的无为的修行方法,新儒家倡导的是无欲,就是要存天理,灭人欲。

儒家成圣的过程,按照朱熹的说法,就是“大学之道,在明明德”。这个天之道,自然就是宇宙之理和天地之气,是当年由唐尧、虞舜、夏禹、周文、周武和周公,传至孔子,然后到孟子一死,就失传之大道。因此朱熹亲自订立的四书—《论语》、《孟子》、《中庸》和《大学》,其主旨在于“八条目”,就是格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国和平天下。

可是这个以道德修炼为基础的成圣方式,有一个很大的缺陷,就是你修身修得再好,并不能保证你有治理国家和平定天下的技术能力。而且你的知识训练,如果是格物和致知,其目的是在政府管理上的经世致用,或者是手工业上的工艺革新,或者是医生的治病断症,或者是农民的改良品种,都是值得鼓励的。

但是如果你的训练,只是强调个人的人格和道德修养,搞到个个官员象海瑞一样清廉,水至清则无鱼,也不一定会提高政府管理水平。

而且样样事情干不成,都是思想认识不高,政治觉悟太低,个人修为不够,要每天背诵《孔主席语录》N次,就可以奇迹般解决问题,那整个舆论界就是清流横行,用今天的话说,就是文艺腔盛行,实打实的本事和脚踏实地地解决问题的方法,就没有人去做了。

之五

因此将道德之功能无限放大,从而忽视读书人在知识获取过程中的专业能力的缺乏,就会培养出一批迂腐的清高之士,开口就是道德文章,闭口就是圣贤榜样,往往把技术和观念的争执,简单化为人品的指责。

当然道德挂在嘴上,是不是自己身体力行,又另当别论,反正结果就是捣乱的多过干事的,折腾的多过务实的,嚷嚷的多过耕耘的。在明朝万历年间,被烦到头疼的明神宗朱翊钧因为立储之争,尤其是朝廷的言官的凶悍,以三十年不上朝的罢工作为抗议手段。而兴起的东林党,和齐楚浙诸党之间的恶斗,都导致了整个文官体系的瘫痪,从而为魏忠贤的阉党的兴起,奠定了基础。

在知识界的文艺腔盛行的时候,正好就是中国在科技上,开始被西方赶上并超过的时候。中国在历史上享受了几千年的科技领先地位,在这一段时期开始衰落,以万历朝为例,来自西方的葡萄牙、西班牙、荷兰和英国的红夷大炮,以及火枪,远洋船只,和这些产品背后代表的科技和工艺能力,已经超过中国。

不光是西方,连明朝的对手后金国也很快在这个技术上超了过去。在天启六年(公元1626年)的宁远保卫战中,明朝将领袁崇焕用了红夷大炮之利,大败后金军,并导致了努尔哈赤之死。第二年的宁锦之战中,皇太极也吃了大炮的大亏。这之后,在崇祯四年(公元1631年),后金终于靠著俘虏的明朝工匠,仿制了红夷大炮,并运用了脱蜡法,用了铸钢代替铸铁,并对火炮的不同部位进行复杂的退火和淬火处理,从而一举在制造大炮技术上超越了明朝。

于是在崇祯十二年(公元1639年),短短的13年后,曾经被大炮轰得血肉横飞的后金军,开始用大炮对付明朝守军了。在松锦之战中,这些大炮帮助后金军攻陷了塔山和杏山,入关之后,又靠这些大炮轰开了扬州城墙,以便让满清铁骑血洗扬州。

万历年间的明朝经历了两场外患,一场是日本的丰田秀吉入侵明朝的属国朝鲜,明军入朝作战,靠了自己的大炮优势和骑兵,打垮了进攻的日军。但是另一场后金的努尔哈赤却在东北的萨尔浒打败明军,导致明朝在东北陷入守势。

在这种国难当头的份上,看不出整个官僚系统和知识界,对国家的现实问题有什么解决方案。整个控制政治和舆论的精英阶层,主要的关注点是所谓太子谁做的国本之争。通过攻击明神宗不愿立长的妖书案,到后来企图谋杀太子的梃击案,在明神宗死后,终于出头的太子明光宗朱常洛,因为搞女人过度,一个月后暴毙时发生的红丸案,以及围绕着明熹宗这个世界上著名的木匠艺术家朱由校登基的移宫案,都导致朝廷官僚和在野清流这两个知识分子阵地,发生了不可弥补的分裂,和越加残酷党争,因而对真正的社会问题和国防威胁,倒是没有太多精力去关注了。

这种只顾内斗而不理实事的政治文化,在北宋的新党和旧党之争时候已经出现,但是到了明朝才真是集了大成。在万历之前的嘉靖一朝,就因为明世宗朱厚熜如何处理其父亲兴献王的地位问题,而引发了从正德16年(公元1521年)到嘉靖17年(公元1538)长达17年的政治斗争。这个大礼之争的波澜壮阔,从道统这些虚活儿的口头之争,到官僚的派别倾扎这些实际利益搏杀,斗争的高潮之处,是朝廷官员200多号人,在左顺门跪地抗议,直接和皇帝对撼,然后锦衣卫的廷杖大打出手,导致18位官员被打屁股而死。

以一个现代人的眼光看那个时代,有种感觉就是当时的文化人们,就是说俺们民族的精英阶层,颇有一种吃饱了饭,找不到其他太好的事情可以做的感觉。其实那个时候社会上的问题已经层出不穷了。朱元璋时代建立的人口普查结果,就是“黄册”和“鱼鳞册”已经完全不符合实际情况了,朝廷的财政和税收也面临比较大的困难。

而且当时的中国经济已经开始了二元化,就是以中原为主的农业经济,和以东南,从浙江、福建到广东的海洋外贸经济已经形成。虽然明朝在宣德年间开始实施海禁政策,遏制对外贸易而引发的工商业发展,但这个政策,大部分还是远在京城的官僚们意淫一下而已。在东南沿海的各种对外贸余,因为中国的贸易带来的丰厚利益,和欧洲黄金和白银比价与中国的差价,导致各地商人将白银运到中国,换成黄金,回到欧洲兑换白银,谋取暴利。

因为当年在南宋和元代,由于北方游牧民族的南下征服,导致了大批东南地区移民,迁徙到了东南亚一带。然后在这些地方起家的华侨们,就以向俺们自己汉人皇帝进贡的口号,浩浩荡荡回来做生意了。你不是不让人做生意吗?俺这些华人回来拜见自己的皇帝,进贡一些海外奇珍异宝,你总不能这么不尽人情吧!

于是俺就带来了十条大船的船队,进了广州和泉州港,九条船里面都是用来做生意的香料、白银等等,一条船里就是带上朝廷的贡品,其实就是关系打通费,算是把皇帝、皇后、太子、皇子和公主们,掌权的大臣们,受到宠幸的太监们,一股脑全部给收买了。这样反正地方官员也有份子的那九条船,自然可以平平安安的发财,不会受到朝廷的监督使之流的干扰了。

这套方子当然蛮夷们也会玩,各地方的小王国们个个摩拳擦掌,带着货物,要来北京进贡。那时候明朝的进贡体系,差不多就是今天的WTO了。两个来自日本的武士豪族大内氏和细川氏,在宁波因为进贡的排名先后问题,互相厮杀,并趁机打劫当地,引发了争贡之战。

可是贸易发展的兴起,和东南地区工商业发展迅速,并没有为朝廷带来财政和税收上的好处。而相当于今天中国所发生的东西部经济差距,在明朝时期已经明显出现。新儒家理论中的重农抑商其实也是口头上说说而已,但是以农业税收为主要税收来源的财政体系,其实是加重了西部和中原的负担。而东南为基地的读书人们,日子过得其实颇为红火。

之六

在万历46年(公元1618年)为了对付日渐坐大的努尔哈赤,朝廷开始征收辽饷来支付辽东军费。这个税收的征收,以土地税为主,每亩地加3厘5毫,第二年又加同样税银,第三年再加2厘,总共是9厘,共征收520多万两。因为这些税银以土地税为来源,自然就是分摊到了俺们的农业省份的头上。

以当年的明朝来讲,在明初的时候,湖南和江西一带仍然是森林密布,洞庭湖一带仍然人口稀少,土地宽裕。随着人口的大幅度增长,这些地方被慢慢开发出来,而当地土著少数民族被赶上了山,就是今天俺们见到的在贵州和湖南边界苗疆长城的出现,就是万历43年(公元1615年)建造,来抵御土著居民的袭击。

而贵州当年则因为当地土司播州(今贵州遵义)宣慰使杨应龙带领苗兵造反被平定,需要安抚当地人民,因此没有在辽饷中征收。

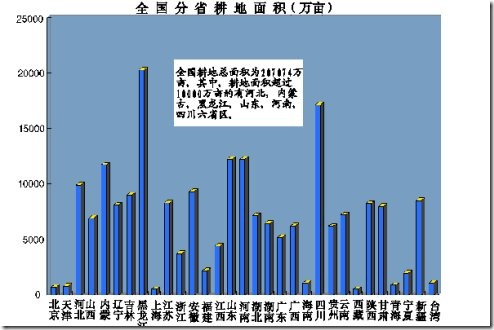

图一 今天中国的主要耕地分省分布图

虽然俺们没有明朝时期的全国土地的耕地资料,但是看一看今天的耕地面积,可以看出来当年的主要耕地是在四川、山东、河南、河北、山西、安徽和江苏的江淮地区和陕西的关中地区。而中国经济比较发达的东南地区,山多地少,耕地面积不大,当地经济无法靠农业为主。

而南宋时期中国之所以出现大规模城市化和资本主义工商业兴起,主要原因就是靖康事变中,南迁的中原人民无地可居住,从而导致杭州等大规模城市的兴起。这之前,北宋的城市化出现,也是因为北宋的改朝换代是以兵变的方式进行,没有像以前一样,通过大规模的战乱,从而人口下降没有那么严重,农村土地贫乏,自然导致汴梁等大都市的出现。

其实正如俺在《花开花落》一书中提到的一个观点,就是农业生产和人口增加之间的奇妙关系。以中国的历史来看,战国时代的李俚给农民算的一笔账,是颇为悲观的。而中国的耕地面积基本上在汉朝时代就奠定了基础,大量的耕地增加主要是后来的东北。可是在人口大幅度增加的时候,土地的产量却一直可以养活增加的人口,无论是当年的南宋时期的过亿人口,还是现在的13亿人口,其中的一大原因,就是因为城市化的出现,反而刺激了农业技术和产出的增加。同样的例子也发生在日本,本来日本农业完全无法满足自己的人口需求,反而是上个世纪大规模城市化之后,反而农业技术发展了,可以供应翻了一番的人口了。

但是北宋到南宋时期,城市化加速的步伐,由于蒙古征服在北方造成的严重人口减少,导致了北方城市化步伐放缓,当然并没有影响到南方。在元末,则因为洪水和饥荒,特别是瘟疫的大规模传播,在加上元末的战争,导致人口大幅减少。以同时流行在欧洲的黑死病为例,大约是2500万人死亡,导致欧洲人消失了三分之一。

因此明朝的城市化在早期显著的放慢,其中有人口减少的原因,再加上明太祖朱元璋在农村进行的保甲制度,这个历史上的人民公社,来稳定基层。而随着人口大幅增长带来的城市化,在明朝中期已经颇具规模,这个可以从反应市民文化的小说的兴起,可见端倪。

而伴随城市化发展起来的工商业,主要是苏州一带的丝绸纺织业、松江一带的棉布袜加工业、嘉兴一带的榨油加工业等等。当然东南地区的其他行业如茶叶等,都是主要支柱产业。

但是很显然,明朝的税收以今天的标准来讲,应该是比较低,而且大部分是压在了土地税上。由于土地兼并慢慢严重,和无地流民的大幅度增加,税收的重头显然落到了自耕农的头上。平时收成不错,当然还可以应付,一旦碰到过天灾的话,大家就只好拔腿走路,去当流民了。

这个问题严重到朝廷的财政差不多要破产,于是才有万历隆庆二年(公元1568年)的张居正改革。张居正的改革,一定程度上遏制了土地兼并的恶化,增加了3百万顷地,让政府财政有所好转,算是扭转了“私家日富而公家日贫,国匮民穷”的局面。

不过张居正的国进私退政策,虽然用了一条鞭法,用了摊丁入亩,和货币取代实物,而造成明朝货币经济化,但他的政策却没有解决明朝缺乏国家货币的大问题。

而由于纸币发行,在明太祖时期导致通胀,将实际币值贬到了票面价值的70分之一,导致了政府纸币信用的破产。而后来依赖的铜币,则由于使用铸币工艺,而不是印币工艺造成的成本过高,朝廷供应的货币奇缺,引发私自铸币的盛行。而这些非法铸币,又因为成色不足,中间混入铅,同样导致了货币的贬值。

当时由于海外贸易的高速发展,世界白银流入中国,其实是完全有可能实现银本位制。但是明朝从来没有人试图建立自己统一的银币,而是任由碎银和银锭流通,是货币制度异常复杂,增加了交易成本。在这种复杂支付的情况下,靠判断银子成色的金融业大量兴起,成为最为赚钱的行业,反而导致了资金流向这些地方,而减少了流入实体制造。

这种情况可以说,和美国金融业盛行颇有类似之处,就是金融系统过于复杂,利润太过丰厚,反而导致了实体经济受到了损害。

如果俺们现代人,以为当时明朝那些朝廷里混饭吃的人精,就像今天美国国会里面的那帮议员一样,没有看到工商业和贸易上的油水,以为他们只是些大谈道德、清廉、小政府、大市场和看不见的手的傻子,那就是俺们才是真正的傻子了。

其实明朝政府在这方面也看得出来,倒是很想收税来着,不过因为官僚士绅读书人在这方面的利益太多,在朝廷上遭到极大的阻碍。于是官僚靠不住,只好靠太监。结果就是这些油水行业,人家官僚和士绅的好处本来就大,自然不愿意被你国家来伸筷子夹肉,再加上你派来的又是那些不男不女没有卵子的玩意儿,别说这些玩意儿手脚本来就不干净,可是就算你是清正廉洁,俺也看不惯你这些废人,有什么资格骑在大爷头上?

之七

于是东南地区,这个中国最富裕的地方,不断发生了抗税的民变。比如说万历29年(公元1601年)苏州出了一起群体事件,跑来收税的朝廷钦命太监孙隆和手下7人,被人家说着吴侬软语、温温柔柔的苏州人,给扔到河里去收龙王的税去了。

当然其他的地方也不是吃素的,比如说湖北武昌、就有几万人包围了税务局,把人家政府的税收官们16人扔到长江里春泳。因为被这些春泳爱好者溅起的水花弄湿了衣裳,怕冷风一吹,感染了风寒,于是顺手就把湖广巡抚衙门拿来生火烤干衣服。

不要以为是因为宦官才引发了大家不交税的怒火,也不要以为如果你收税时候不打斧头,中间吃一笔就会受到大家拥护。在嘉靖26年(公元1547年),皇帝派下来解决倭寇问题,希望打击海上走私行为,维持海禁政策的朱纨,就是响当当的文官,还身兼浙江巡抚和福建提督,就是今天的浙江省委书记,并担任福建军区司令员。

这位仁兄,因为打击走私效果显著,得罪了朝廷里大批好处多多的闽浙官僚,最后结果就是被群起而攻之。朱纨的下场是被罢官和逮捕治罪,最后愤而自尽。

其实今天俺们都知道,所谓明朝的倭寇,其主力是福建、浙江和广东沿海以海上走私贸易为主干的中国海盗。只不过当年日本的政治动荡,不少武士谋生困难,被招募来做雇用兵而已。

而这些海盗的背后,则是当地富裕的士绅和他们家族里产生 朝廷的官僚。后来一位最出名的海盗,就是从荷兰人手里收复台湾的郑成功的老爸郑芝龙。

其实这些外贸走私犯,就是赖昌星之类的前辈,但是必须武装起来,不光是为了应付北京的朝廷想维护海禁政策的官员,主要是为了应付来自欧洲的国家,对当时中国与日本和东南亚这个非常有利润的国际贸易的控制权之争夺。

当时的国际贸易,还是以从中国出产的茶叶、丝绸、瓷器等等为主,和来自东南亚的香料、胡椒等等,以及从美洲来中国的白银。而欧洲的海上贸易国家,如葡萄牙已经在马来半岛立足,占据了郑和下西洋之后,由于明朝停止出海而让出的势力空间。

葡萄牙后来北上,死皮赖脸地在澳门开辟了一个立足点,而后来接踵而来的西班牙,也想插足。当时作为贸易中转站的一个重要地方是吕宋,就是今天的菲律宾。但是要想抢这个地盘的肥缺,你首先得过福建、广东,外加日本的海盗集团这一关。

因此当明朝派出了名将戚继光,终于在嘉靖39年-44年(公元1560年-1565年)之间,把海盗们给干掉之后,算是帮助西班牙清除了大对头。于是西班牙人终于在公元1571年占领了菲律宾,并屠杀了几万华人,以清除中国人的势力。

其实当时中国移民到菲律宾的人数已经不少,而吕宋又是中国的藩属国。如果当年历史可以改写的话,明朝通过政府的力量,可以控制东南亚地区的贸易,就像当年郑和的时代,大规模移民在菲律宾而导致这个岛国汉化,从而成为台湾第二,不是完全没有可能的。

而当时如果可以做到政府主导的话,不光是那些走私贸易的福建和广东的假倭寇可以被朝廷招安,然后光明正大的做生意,其实连来自日本的真倭寇都可以被朝廷收编。甚至当年跑澳门-里斯本航线和澳门-长崎航线的葡萄牙商人,都可能像唐朝定居广州番禺的波斯和阿拉伯商人一样汉化。

结果就是菲律宾的居民被天主教和西班牙化了,不愿意放弃中华文化的华人就困守在唐人街,而愿意改变的,就通过改名字,和与当地土著豪族通婚,变成了今天菲律宾的精英权势家族。

西班牙掌控了菲律宾之后,就开通了福建月港—菲律宾马尼拉—墨西哥阿卡普鲁可这条横跨太平洋的国际航线,靠著中国的商品稳定了美洲的殖民过程。当然来自美洲的白银,也帮助明朝满足了经济发展之下货币缺乏的局面。只不过那时候的西班牙人,在美洲谈起菲律宾的时候,还是把它当成中华帝国的一个省份而已。

后来紧紧跟随的荷兰,就抢占了台湾。如果不是郑成功赶走荷兰人,估计台湾也就成了菲律宾第二,而不会成为中国领土的一部分了。而菲律宾在东方贸易里的重要地位,最后就随着美国国力膨胀,挑起了和西班牙的美西战争,将西班牙的亚洲重镇菲律宾和美洲重镇古巴,全部变成了自己的殖民地。

可以想象的是,如果当时明朝可以意识到海外贸易的肥水,从而抢夺主导权的话,那么估计靠工商和贸易的税收,可以减轻在农业税上的对自耕农的压力。可惜的是,当时的整个知识界,要么就是东南官僚集团的利益太大,不光在工商贸易税收上不肯让步,在开采矿产和矿产税收方面,同样也是暴力冲突和朝廷对撼。

于是农民成了辽东军费的主要承担者,而由于军费的负担,在陕西、四川等地发生灾荒之后,灾民流离失所,可是政府救援乏力,那不出乱子才怪呢。

政府不光是救援无力,因为朝廷官僚的内斗,这些灾区很多地方,可是连官员都没有,又不能拯救忍饥挨饿的良民,又不能阻吓铤而走险的刁民,于是明朝灭亡的日子,就真的在崇祯元年(公元1628年)陕北饥民的大规模暴动的情况下到来了。

有一个常被人忽略的情况是,那个时期的全球气候明显恶化,导致各类灾害频繁发生,不光是中国,连欧洲也未能幸免。但如果不是因为政府在各派势力的恶斗之下差不多完全瘫痪,也不会导致这么多的流民起来造反。而当时中国经济的二元化,沿海地区在参与着国际贸易和经济的大循环,西部地区可是在这些发展中间,连个剩下的盘子都没得舔,因此自然就成了国家内乱的起源地。

之八

其实看明朝的税收制度,以今天的眼光来看,税赋并不太重。在农业产出上,大概就是10%的税率而已。而其他工商业税率,比农业还要低。

这个低税收政策,造成的结果就是仅能够勉强维持一个薄弱的政府管理体制,但在当时人口和经济都在大幅度扩张的时候,无法让政府在经济发展的过程中,起到一个好的推动作用。

如果说中国在近现代的落后,其中一个主要的原因是政府能力的薄弱,尤其是财政能力的欠缺,那就是比较准确的判断。其他方面,当然也是相关因素,比如说宋明新儒学的道德至上和不理实务倾向,都是问题。但要是像西方中心论者一样,不论是黑格尔、韦伯,还是马克思,把中国近现代的落后,归结于东方专制主义,那就是胡说八道了。马克思自然是对中国历史和现状的不熟悉,而受到了前面几位大佬的影响,而黑格尔之流对中国的有意歪曲,本来就是为了西方殖民主义和帝国主义的兴起,做一个理论上的准备而已。

要是说中国皇帝的专制,从明朝到清朝,估计只有明太祖朱重八才有资格担当这个名号。其他的皇帝,比如说明朝的永乐、清朝的康熙、雍正和乾隆,大概就是和官僚体系斗个半斤八两,不被人踩到毫无还手之力而已。

再看一下北宋和南宋,懦君自然可以找到不少,暴君倒是一个没有。名义上虽然皇权强大,但实际上话事的还是朝廷的官僚大人们。在这些弱势皇帝的名义领导下,侈谈什么君主专制,当然是扯淡了。

皇帝自己干不过文官体系,必然要找帮手,那就是外戚和宦官。而外戚势力在汉朝有霍光、在西晋有王导、在东晋有谢玄等等这样的门阀势力,到了宋朝就难以在朝廷上出头,结果就是明朝的太监登上政治舞台,陆续出现了王振、刘瑾和魏忠贤这样的角色,出来和官僚体系对抗。

而官僚体系如果可以把国家弄好,可以求同存异,在内斗中间不至于导致政府管理瘫痪,应该是不可能让宦官们出得了头的。而其实打破这个皇权(包括宦官和外戚)和官权对抗的怪圈,避免整个国家的管理系统瘫痪,其中一个最主要的力量,就是独立于皇权和官权之外的民权。

中国历史上民权的表现形式,要么是被动地由比较有头脑和良心的皇帝和官僚们代为表达,保证这个可以载舟的屁民们,不要干覆舟的勾当。要么就是由民间造反领袖,来用暴力造反的方法来表达了。

在某种情况下,朝中有人好做官,因为对中央政府的某些关键部位的把持,从而为某些行业类、地方类,就是所谓的条条和块块,提供了利益切割的保护伞。但由于中央政府的法理威权仍然存在,加上官员的本籍回避和3年轮换制度,都为中央政府提供了制衡地方势力,以免地方官吏侵害本地屁民的利益过度,从而引发群体骚乱。

但是在辛亥革命之后,代表皇权的中央政府权威消失,导致中央政府的官员组成,和地方政府出现模糊状态。而由于上升到中央的大员,又必须以地方的政绩作为支撑,因此在这之后的中国政府结构里,反而失去了历史上的制衡作用。

从中国传统的皇权天授的政治思想,以及天意表现在民意之上的社会认可,以民权来替代皇权,坚守国家的主权在民,就是一个非常逻辑的推论。但是人民主权如何在政治运作中表现出来,怎样让人民的民主权利,不会通过一些花里胡哨和名不符实的选举制度,而被剥夺,就是中国未来政治改革和政制发展的一个核心问题。

在中国几千年的历史里面,真正强势的皇帝是非常非常少的。除了秦始皇、汉武帝、唐太宗和明太祖,基本上的时间里,都是官僚体系独大。而中国每一个王朝经历的由兴到衰的周期率,基本上就是官僚利益集团腐败和文官管理体系崩溃的结果。在中国今天不再有皇权的制衡之下,如何保证官僚体系不要过于自私自利、贪污腐败、不思进取和侵害民众,以至于将国家再次推向危机,就是如何解决有效的将民权提升,成为制约官僚体系的主角。

中国文官制度的成熟度,在世界上应该是首屈一指,但在如何有效的制约上面,原来奉行的是两条路子。一条是法治的路子,就是法家的方法,靠的是利用法律规范的赏罚分明,做到奖勤罚懒和奖功罚过。另一条是德治的路子,就是儒家的方法,依赖的是对官员道德修养的要求,做到自觉自愿和严格自律。

这两种方法,各有利弊。在中国因为法律只是社会道德的一个部分,因此常常会出现道德置于法律之上,从而引发有法不依的弊端。而西方社会强调法律至上,形成了国家法律和社会道德的背道而驰,最后出现的毛病就是利用法律的名义,来摧毁社会道德标准,导致整个社会行为的堕落。这两种极端,都必须得到修正。

而中国当前的情况,则是由于政党的出现,从而以党纪这个党员的道德规范的标准,来作为法律,这个公民行为规范的补充。所以古代儒家的修身平天下的传统,就变成了“共产党员的修养”和八荣八耻的提法。

为人民服务,作为对文官体制的要求,其实就是孟子的以民为本思想的延续。但是靠焦裕禄精神的榜样作用,是否可以达到提高官僚阶层整体素质,仍然存在着大问号。这种靠道德自律作为唯一的制衡方式,差不多已经被新儒学从南宋开始,直到清朝消亡的历史实践,证明了并不可行。

毛泽东发动的文化革命,试图彻底摆脱文官对社会的全面掌控,通过直接从农民和工人中间,提拔陈永贵和郝建秀这样的基层人士,或者通过三结合的干部队伍建设,来解决问题,但无法解决干部队伍的专业化问题,都是失败的尝试。

那么俺们的路子在哪里呢?

之九

现在的政治文化中,有一个误区,就是把人民主权的民主,和政府首脑由选举制度产生混为一谈。好像就是你有选举制度,可以按个手印,然后举起紫色的手指,对着西方的新闻记者晃两下,你就成为国家的主人了。

这个笑话大概在伊拉克和阿富汗,算是最好的证明了。

在现代的政治学说里面,大家对什么叫做“民主制度(Democracy)”其实没有一个统一的标准。但是西方思想界普遍认为,一个民主制度,至少是要包括两个原则,一个就是平等,一个就是自由。所谓平等,就是说你这个制度下的所有人,必须享受同样的待遇,受到同样的法律的保护或者制裁,和具有同样的机会和途径,去参与政治,就是说当官。所谓自由,就是说你在这个制度下的人民,必须在宪法或者其他法律的保障下,可以享有的自由活动,比如说思想上的、言论上的、迁徙上的各种权力。

一个不讲平等,保护等级制度,看出生和血统的社会制度,就像那个10亿贱民的最大民主国家印度,其实严格意思上来讲,是不太符合这个标准的。比如说,你要是吹捧美国N百年的民主制度如何如何,估计会把马丁路德·金气得从坟墓里面跳出来,甩一个大耳光打你。美国历史上的奴隶制度,对有色人种的限制和排斥,比如说排华法案这样的东东,都是非常晚期才在历史中消失的。

因为美国是全世界最为热心搞民主推销的销售员,而中国有一帮人士也是以美国的民主制度为马首是瞻,那么俺这里就谈谈美国民主制度的发展历程。

在1790年,就是美国宪法刚刚制订之后,只有白人男性的地主们才有资格投票。这个决定政治权力分配的小集团,大概是美国当时人口(当然是欧洲移民过来的白人人口)的10-16%左右,而且这些人还是得信奉基督新教才可以投票。

在1810年,就是美国建国30多年后,宗教限制取消,然后在1850年,就是建国70多年后,才开始放开地主身份的要求和税收额规定,算是让白人的成年男性们可以投票了。

不过并不是所有的地方选举都这么干了。比如说在1855年和1857年,为了保证爱尔兰来的信奉天主教的移民,就是后来美国总统肯尼迪的祖先们不能参与美国政治,东北部的康省和麻省两个州要求只有通过“文盲”考试资格的白人成年男性,才可以投票。

当年对爱尔兰天主教徒的歧视,最出名的就是被称为“丽娜招牌(NINA Sign)”。这个招牌是指当时在美国最讲究民主和平等的报纸,如《纽约时报》等等上刊登的招聘广告,和大街小巷张贴的各种招工通告里面,通常都会有一行大字:No Irish Need Apply,中文翻译过来,就是俺们不招爱尔兰人。就是不待见你,怎么着。

之所以这么干,毕竟还是光看个样子,还是不能太容易分出你是不是爱尔兰人,不像有色人种那样颜色分明。

然后就是在1865年,美国南北战争,要分裂的南部11个州,被人很揍了一顿。于是一大帮黑人从奴隶身份解脱了出来,在1870年通过的第15宪法修正案上,允许黑人男性投票。当然这个允许只不过是嘴上说说而已。真正的投票权是到了1966年,黑人民权运动之后才开始得到某种程度的实现。

结果就是在1889年,佛罗里达和其他10个南部州,开始征收投票税。就是说你要投票?先交钱。黑人刚刚才从奴隶身份里走出来,大概大部分都是穷光蛋,当然就没有资格,也没有意愿去投票了。

这段时期,很多美国州采取了“文盲”考试制度,来限制投票权,与东北各州用来对付爱尔兰人不同,这一波的动作主要是要对付黑人。又要交钱,又要考试,可是你去找工作,人家不待见你,叫你自己识相,主动走开。然后学校又不许你去读,看来要绕过这2条天堑,是蜀道之难,难于上青天。

可是这两条绊马索,也会放倒不少没文化的穷白人。解决方法就是通过了一条爷爷条款,就是如果你爷爷当年有机会去投票,那么你就不用考试和交钱,都可以豁免了。如果明白这些美国历史,就会知道今天美国舆论界的一帮大言不惭、满口谈公民权利和法律至上的人士,其实与他们的爷爷们,在玩弄纸面游戏上,那倒是真的父业子承,有发扬光大之功效。

终于到了1913年,民主国家美国建国差不多150年了,美国参议员们不再由大佬们指派,而是由屁民们选举了。到了1920年,第19宪法修正案算是允许妇女投票。

具有讽刺意义的是在1924年,美国土地上的原居民印第安人,被允许成为美国公民。人家蒙古人建立了元朝之后,被征服的汉人们和南人们,虽然社会地位低几级,可是好歹都还是被当成公民的。而美国的原居民们,在被人家统治了150年之后,一直是没有被当成人看的。

不过这些变化自然会受到主权在手的白人人民的民主运动的抵制,这次的新玩法,就是政党的初选制度。就是说要选举之前,俺们私人的政党,先搞一次自己的闭门选举,推出俺们的候选人,来参加公众选举。可是实际上,当时的美国地方上,基本上就是一党独大,比如说南部各州的民主党垄断了所有的选举,因此俺们自己私人选举中,禁止你这帮黑人啊、女人啊和印第安人啊参加,就事实上,剥夺了你的选举权了。

这些种种招数,都一直延续到了1966年,才在民权运动下被逐渐宣布非法。直到1975年,所谓专门对付有色人种的“文盲考试“条款才被废弃。所有说具有N百年民主传统的第一号民主大国,真正的选举权的落实,只不过30来年而已,而且就是今天,这个选举权还存在着不少猫腻。

之十

不知道当年在中国民国时期,大力推销美国民主制度的精英们,比如胡适之流,知不知道这些细节呢?

也许有人会抗议说,人家美国历史上虽然不咋地,可是今天也算是真正实行了民主了嘛!听起来,就是过去老是出去做小偷,做了几百年的,现在摇身一变,要给全世界的警察们,制订社会安全条例了。

这话听起来是有道理,不过正如俺在《大国游戏》里提出的一个观点,就是美国这套民主制度,也就是30来年的实践,要看这套制度运行的实效如何,俺们得调查一下,具有全民投票权的美国人民,在投了30来年的票之后,大家有没有在这个制度下得到主权在民的好处。如果没有的话,那俺觉得这个民主制度,是不是和俺提倡的主权在民,有些不太对路?

当然现在美国在选举权上,还有一个对付有色人种,尤其是黑人和拉美裔的招数,那就是犯罪就被剥夺选举权。

这里有牵涉到前面讲的平等问题,就是说不论种族和肤色,你得让人家在法律之下,最起码平等。可是看一看美国蹲大牢的人数,似乎就有些问题了。

图一 美国监狱囚犯人数在1980年后大幅度增长

美国蹲大牢的人数,在2007年底已经到了230万,如果加上缓刑和表现好而假释的罪犯,到了720万。要理解这个数字,就必须知道美国是全世界把人关进牢房里最多的国家。不光是和总人数比的相对比率,美国的绝对数字也是第一。和中国比较一下,整个中国蹲大牢的人数才是150万,而中国的总人口是13亿,比美国的3亿要多4倍。

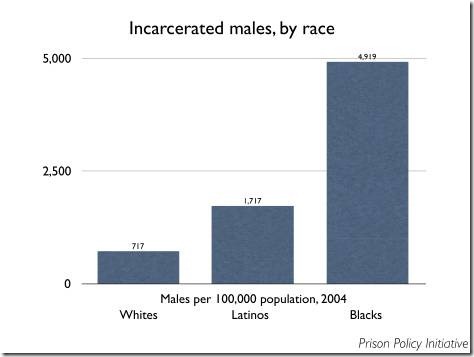

那么看一下这样几张图,就可以发现问题在哪。以2004年的统计数据,在每十万男性中,蹲大牢的,白人是717人,拉美裔是1717人,黑人是4919人。

图二 美国监狱犯人男性种族对比图

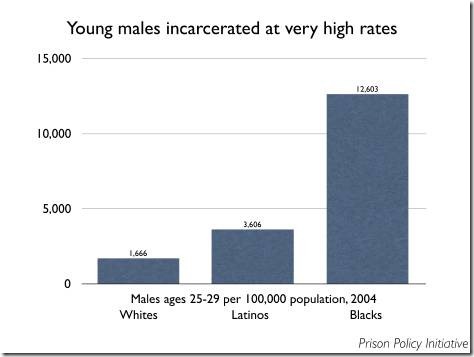

或者换一个更细致的角度,就是蹲大牢里面的骨干力量,年纪在25-29岁的年轻男性,就可以看得更清晰了。这些对应的数字,就是白人1666人,拉美裔3606人,和黑人12603人了。就是说在美国,法律面前所有人都是平等的,不过黑人在蹲大牢而失去选举权上,比白人要“更平等”。

图三 美国监狱里面年轻囚犯种族比较图

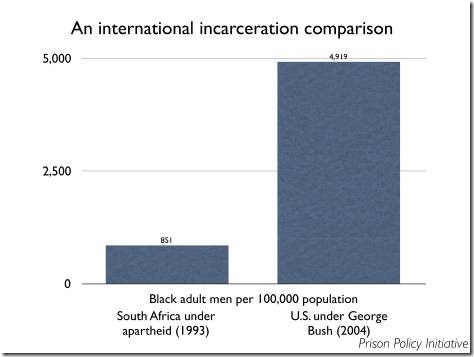

当然俺们最完美的民主国家(就是说起码要法律面前人人和族族都要平等)美国是不会现在有不公平的法律系统和种族歧视的。比如说俺们可以比较一下,美国黑人蹲大牢的人数,和当年实行种族隔离政策的那帮混蛋南非白人政府,立马就看出不同来。

图四 民主圣地美国和种族主义恶魔前南非比较图

这张图里面看到,被称为种族主义国家的前南非政府,迫害自己国内的黑人,寻找任何鸡毛蒜皮的借口,就把黑人扔到牢房里。只不过南非每十万黑人成年男性,要关人家851人,而民主圣地人人平等,不歧视黑人的美国,要关4919人,是南非的5.8倍。

当然俺们都知道,这么多黑人被判刑,说明了太多黑人犯了法。虽然黑人因为穷,不懂法律,找不到好律师,而被冤枉坐牢的案例大把都是,但黑人犯法的人口比例比较大,也是事实。而俺们也知道,一个社会有钱人和中产阶级虽然有犯法的,所谓“白领犯罪”,但比率比较小,而大部分穷人铤而走险,因为太穷而犯法,就比较多。

而美国的罪犯中,超过半数以上,其实并不是暴力犯罪,而是穷得发慌,搞点小偷小摸,顺手牵羊,或者是从毒贩那里批发点毒品零售一下,发个小财之类的小喽罗,就被这个法律体系圈在了监狱里面。

那么为啥一直都比较穷的黑人,以前犯罪人数也没有大幅度增加,就像在第一张图里面看到的那样,到了1970年之后,就是说有了全面的公民权力,突然在1980年之后,犯罪人数大幅度增长?

当然俺自己认为,在1942年以前,被关在美国南部,当成事实上的奴隶而用的黑人,大概就超过了1百万,是没有显示在这张图上面的。但毕竟从1980年的黑人囚犯大幅度增加,似乎可以联系到里根的新自由主义政策上。就是说,在这个新自由主义的政治、经济和社会政策下,美国人民,尤其是穷人(里面黑人比例比较大),生活得比以前要艰难了。

最好的办法,就是看一看美国从1979年到2004年,就是说这次经济危机没有开始之前的数字。因为俺们都知道,经济危机发生后,有钱人们比如说高盛等公司在美国政府的救助之下,发的奖金比以前更多了,而美国中产阶级和下层人民,则因为失业率过了10%,自然更穷了。

先看一看有钱人的日子。在1980年,就是里根同学上台那年,美国公司CEO的平均薪水和平均的打工仔(不算打工女,因为现在美国还没有做到男女平等的同工同酬,女人干同样的话,只能拿男人工资的七成)相比是42倍。这个数字到了2004年,就变成了431倍。

根据国家税务局的资料,剔除通货膨胀因素,这段25年的时间里面,国家总收入增加了27%,但基本上全部去了最有钱的人群那里。美国人口的60%,就是说一个4口之家,年收入在2004年低于$38761美元,相比较于1979年,收入其实是下降了5%。这之后的20%人口,收入增长了2%,算是原地踏步。最高的5%人群收入增加了53%,而最高的1%人群,收入增加了350%,是总收入增加的三分之一,落了他们的钱袋里。

最倒霉的是在底部的20%美国穷人。这些家庭的收入是每年$11166美元,就是说大概有4800万个大人和1200万个小孩,总共6千万人占美国总人口的五分之一的人民,每人每天的生活费是$7美元。而按照美国2004年的标准,其贫困线是每人每天$27美元,一个三口之家是$42美元。

当然这些数字不包括各种社会福利和救济,比如说食物劵之类,不过在民主党的克林顿政府实行的福利改革制度,和共和党政府最拿手的削减福利政策之下,这些福利都受到了一定影响。

在这样的一个大背景之下,也许看到美国监狱囚犯人数在1980年后,就大幅度上升,就不会觉得太惊奇了。当然如果把这个问题和1970年代后,美国选举制度的改变,扯到一起,似乎就是太牵强。这个问题,似乎应该怪罪于新自由主义政策,就是盎格鲁-萨克逊制度比较准确一些。

可是诡异的是,当美国实行了所谓的主权在民的民主制度,美国人民理论上可以通过选票来改变国家政策,而美国穷人们又理论上具有投票权,那么为啥这样的分配极度不平均和社会极度不平等的怪现象,却得不到任何改变?

这样的制度还叫做民主制度吗? 主权在民真的实现了吗?要知道这个实行了30年的美国民主制度,就是不少知识界人士,向中国老百姓贩卖的模范产品啊。